Carnet d'exploration du patrimoine religieux perdu, sur les traces des anciens lieux de culte.

Sur les chemins des manifestations de l'ancienne France chrétienne dans le massif de la Clape, province ecclésiastique de Narbonne

A l’origine de la Christianisation

La genèse de lieu de culte dans la campagne Narbonnaise se situerait au mieux entre la fin du IVe siècle et le début du Ve faisant suite au concile d'Arles en 314 qui promeut les lieux de culte en dehors de la Cité et exprime la volonté d'évangéliser les campagnes.

Que ceux qui ont été ordonnés ministres pour servir dans un lieu, persévèrent dans ce lieu, Canon 2.

L'émergence de lieux cultuels dans le massif de la Clape

Il est fait mention dès le IXe siècle de chapelles édifiées dans la Clape (cellam Sancti Petri et Pauli in territoritorio Narbonensi in insula Litia, 870) soit quatre siècles après les premières mentions des lieux cultuels à Narbonne.

Ces chapelles ont depuis disparues pour la plupart et leur emplacement a été oublié.

-

Théonyme: nom de divinité employé comme nom de lieu ou comme nom propre (ex. Narbo Martius)

Hagionyme: nom de saint

Hagiotoponymie: nom de saint et par extension nom religieux utilisé pour un nom de lieu

De nos jours, les paysages de la Clape gardent encore les traces de ces implantations ou orientations passées. Une multitude d'hagionymes, preuve de l'enracinement important dans l'Aude, est visible; les lieux-dits la Chapelle, Montolieu, Saint-Geniès, Saint-Laurent, l'île de Saint-Martin, la grotte de Saint-Salvayre, la métairie de Saint-Félix, le col de la Crouzette et bien d'autres encore.

Les nécropoles chrétiennes, signe de l'existence d'un lieu de culte?

- Globalement deux fonctionnements du couple nécropole/lieu de culte peuvent être distingués.

- Le premier concerne la nécropole établie à l'extérieur des murs selon la loi antique et qui progressivement se retrouve intégrée au village.

- Le second concerne l'implantation d'un lieu de culte près d'une nécropole par regroupement de population.

Certains éléments, telles les fouilles récentes à Saint-Martin du Bas qui ont mis en ėvidence une nécropole chrétienne (tombes orientées E-O) datée de la fin Ve-début VIe siècle, peuvent laisser présumer d'une existence plus ancienne de lieux de culte à l'aube de la christianisation et au début du Haut Moyen-Âge, du territoire de la Clape.

Vocable et positionnement temporel

Les lieux cultuels existants ou disparus du massif de la Clape

Chapelle de village, de campagne ou de domaine

- Typologie des chapelles

- Type I: Dans un castrum, par l'évêque et les habitants

- Type II: Dans un territoire qui appartient à l'Église, par un évêque

- Type III: Dans un domaine, par un grand propriétaire

- Type IV: Dans un lieu désert, par un reclus ou des moines

Il est possible de classifier les chapelles selon leur type d'implantation.

- Saint-Pierre del Lec | Armissan

- Saint-Étienne de Valfernière | Moujan

- Saint-Pierre de Valeriis | Saint-Pierre de la mer

Chapelle disparue sous le vocable de Saint-Pierre (Type IV) Nouveau Testament | Titulaire biblique

Saint-Étienne: En occitan Estève, Saint Étienne est un prédicateur juif du Ier siècle considéré a posteriori comme le premier diacre (protodiacre) et le premier martyr (protomartyr) de la chrétienté. Sa notoriété se propage suite à l'invention de ces reliques en 415.

A Narbonne, on trouve sous la même vocable l'église Saint-Étienne dans le faubourg Villeneuve supposée fondée au Ve siècle et mentionnée en 782.

Apparition du vocable à partir du Ve siècle.

On trouve dans le Narbonnais, d'anciens prieurés à l'écart des habitations sous ce même vocable.

Toponymes

Chapelle disparue sous le vocable de Saint-Etienne (Type IV) Nouveau Testament | Titulaire biblique

Saint-Étienne: En occitan Estève, Saint Étienne est un prédicateur juif du Ier siècle considéré a posteriori comme le premier diacre (protodiacre) et le premier martyr (protomartyr) de la chrétienté. Sa notoriété se propage suite à l'invention de ces reliques en 415.

A Narbonne, on trouve sous la même vocable l'église Saint-Étienne dans le faubourg Villeneuve supposée fondée au Ve siècle et mentionnée en 782.

Apparition du vocable à partir du Ve siècle.

On trouve dans le Narbonnais, d'anciens prieurés à l'écart des habitations sous ce même vocable.

Toponymes

<1248

<1789

- XIIIe s. ⇒ XVIIIe s.

- Église

- Au terroir de Moujan

- Sanctus Stephanus de Valle Folmeria, 1248

Reclusa Sancti Stephani de Valle Felmeria, 1265

Ecclesia Sancti Stephani de Valle Falmeria, 1324

Sainct Estienne de Vallefernière, Vallefelnie, 1642

Saint Estève (ruines), 1789- Valfernière, lieu dit, au terroir de Moujan, commune de Narbonne. Val Falmeyra vel Vallis Glissana, 1259

Les textes mentionnant la chapelle

C'est principalement dans les archives communales qu'il est fait mention de cette chapelle. La création de ce lieu de culte correspond semble-t-il à une intiative érémitique confirmée par l'utilisation de l'appelation reclusa en 1265.

Localisation: description du territoire

① Dans les Archives Départementales de l'Aude, Série AA 99 f°98

|

|

"...usque ad pedem montis rotundi , qui pes dicti montis respicit versus ecclesiam Sancti Stephani de Valle Falmeria, et de ipso monte rotundo usque ad serram de Doventa, recta linea, et usque ad Conchas, et de ipsis Conchis usque ad dictam serram, et de ipsa serra, recta linea usque ad Requissolam, et inde redeundo usque ad laborantiam de Rochis,..." |

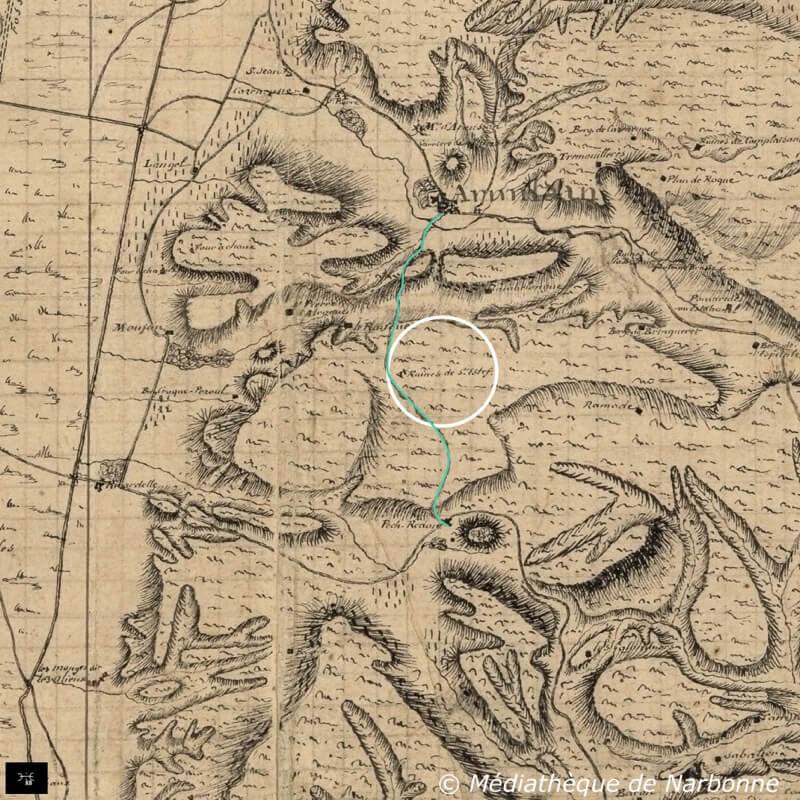

Les cartes anciennes mentionnant la chapelle et le lieu-dit

① Sur une carte du diocèse de Narbonne (1789)

A proximité du chemin de Pech Redon à Armissan dans l'actuelle garrigue de Grange Neuve, indication de l'église ruinée de Saint Estève

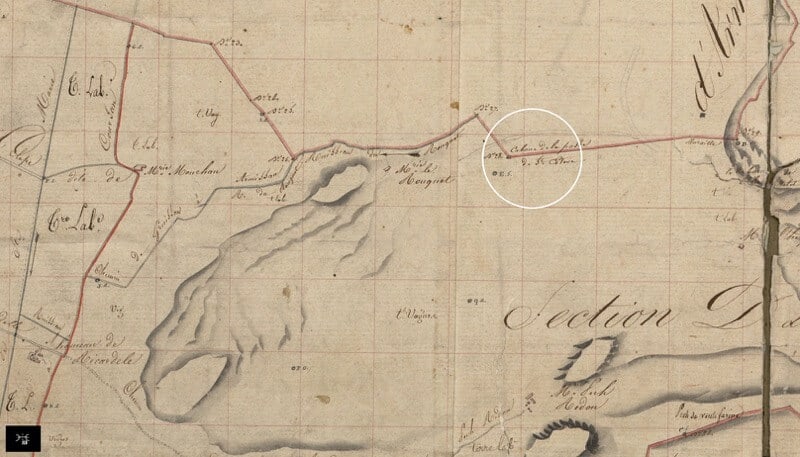

② Sur un carte du cadastre Napoléonien (1835)

Indication d'une construction appelée "Cabane de la Jasse de Saint Estève" dans la garrigue de Grange Neuve au dessus de la métairie de Rouquet.

Elle sert de repère (borne 28) dans le tracé des limites des communes de Narbonne et d'Armissan.

Le territoire de nos jours

Chapelle disparue sous le vocable de Saint-Pierre (Type II/III) Apôtre | titulaire majeur Apparition du vocable à l'époque Carolingienne

Toponymes

<1085

<1789

- XIe s. ⇒ XVIIe s.

- Église

(Règle de Saint-Augustin) - Ecclesiam Sancti Petri, 1085

Sancti Petri de Valeriis, 1114

Beati Petri de Valeriis ecclesia, 1119

- Commanderie de l'ordre de Malte

(Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem)Le nom Valeriis est remplacé par Mari

- Domus Sancti Petri de Mare, 1167

Sancta Maria de Mari, 1191 (Chronica, Roger de Hoveden)

Domus Sancti Petri de Mari, 1329

Sainct Pierre de la Mer, 1345

Sant Peire de Mer, 1389-1589

Commanderie de Sainct Pierre la Mer, 1606

Saint-Pierre, 1626

- Ruines

- Saint-Pierre (ruines), 1789

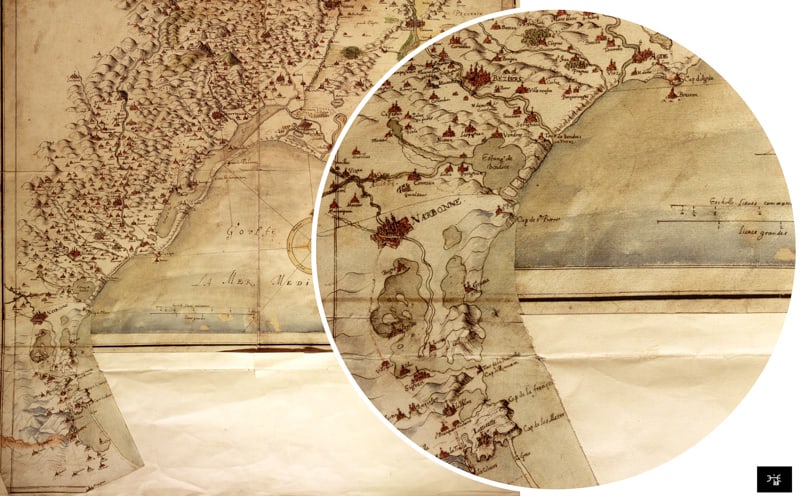

Hagiotoponymie: Indication du cap Saint-Pierre comme repère sur les portulans

(A partir de la seconde moitié du XIVe siècle)

Samper, San Per, 1375 (Atlas Catalan) - 1403

S. Per, 1559

Narbonne et l'embouchure de l'Aude, Atlas Catalan Abraham Cresques 1375 © BNF

Les textes mentionnant la chapelle

La chapelle était au XIe siècle, avant la donation de 1085, déjà occupée par une communauté de chanoines réguliers, ce qui permet d'estimer sa construction dans la seconde moitié de ce même siècle.

① 1085, Donation d'une église située dans la Clape à proximité du rivage dont le nom est Saint-Pierre, par Rainardo de Perignano qui s'était approprié le lieu.

L'île du Lec, la Clape

Portum Valerias

Depuis l'Antiquité, le paysage de la zone des graus de l'Aude a été fortement modifié. Ainsi jusqu'au XVe siècle, le domaine s'étendait d'un seul tenant dans lequel la branche Nord de l'Aude encadrée de lagunes divaguait au grès des crues. A proximité de l'embouchure de l'Aude, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, la communication de l'étang de Vendres avec la mer, portait le nom de Grau de Valleras.

Sur les cartes du XVIIe siècle, le rocher de Saint-Pierre porte aussi le nom de Roc de la Valière (ou les Vallieres).

In suburbio Narbonensi, in loco qui dicitur Licchis ipsam ecclesiam que ibi antiquitus fundata est in honorem et nomen Sancti Pétri, in litore maris, juxta portum scilicet qui appellatur Valerias.

Cartulaire de l'abbaye de Saint-Sernin de Toulouse, H 501 n° 1 liasse 1 n° 8, 1085 (texte complet)

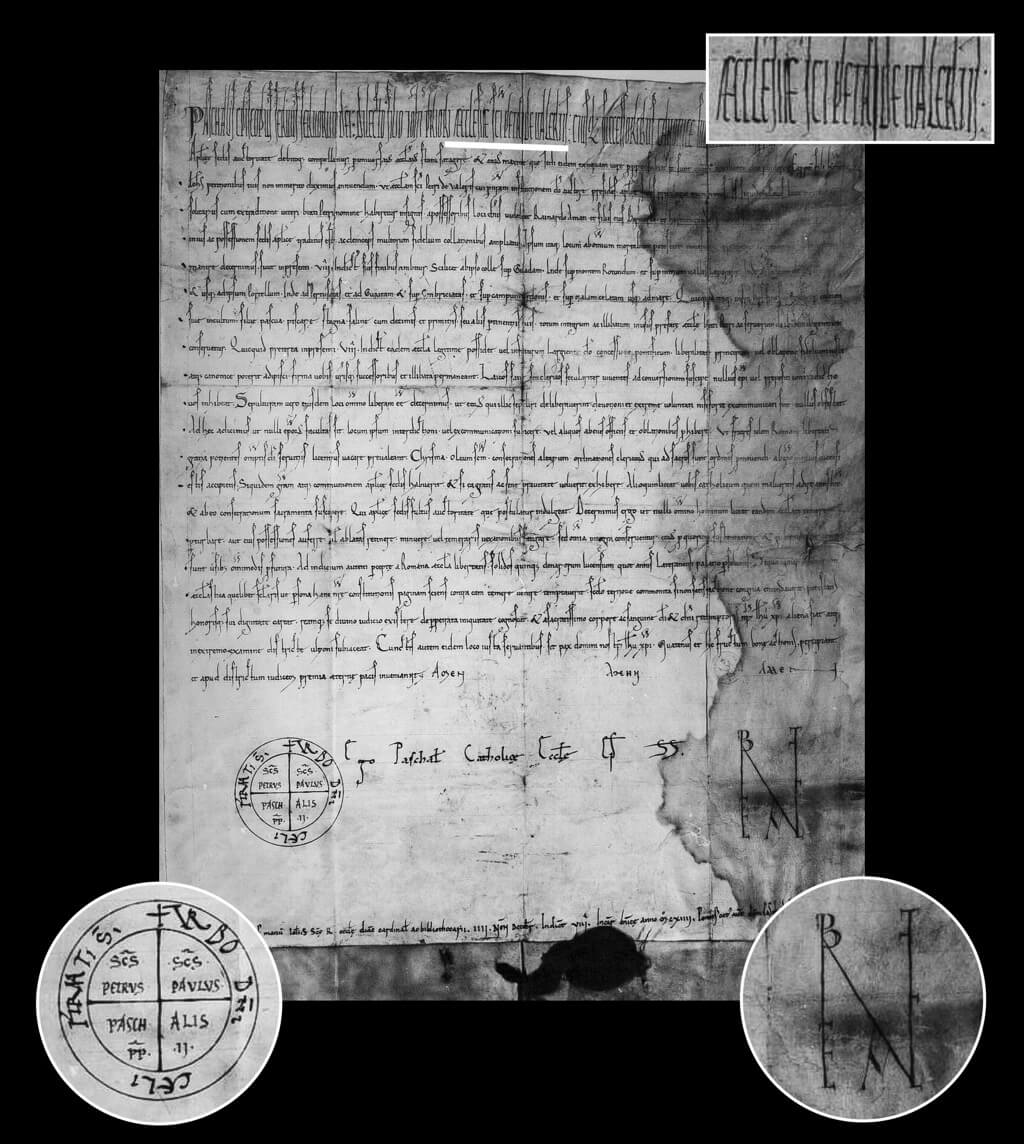

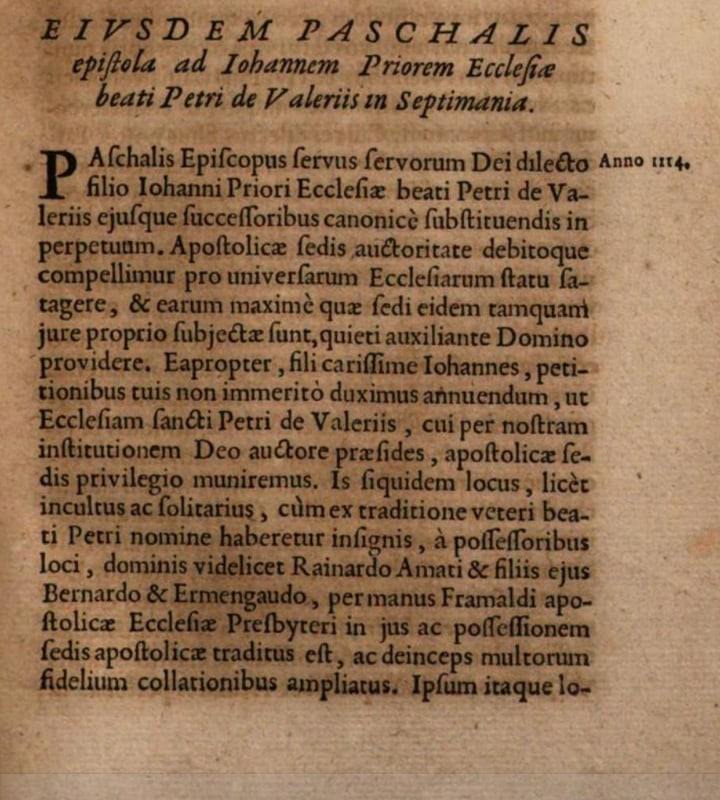

② 1114, Bulle du Pape Pascal II

Pascal II exempte l'église de Saint-Pierre de la juridiction de l'ordinaire et la place sous la juridiction immédiate du Saint-Siège.

Pascal II restitue l'église de Saint-Pierre de Valeriis et ses appartenances à Jean, prieur (Johanni, priori aecclesiae Sancti Petri de Valeriis), et accorde divers privilèges.

Paschalis episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio lohanni priori ecclesiae beati Petri de Valeriis eiusque successoribus canonice substituendis, in perpetuum.

Bulle de Pascal II, 1114 © Thelma

STEPHANI BALVZII MISCELLANEORVM LIBER SECVNDVS, Hoc est, COLLECTIO VETERVM

monumentorum quae hactenus latuerant in varijs codicibus ac bibliothecis – Étienne Baluze, dec 1679

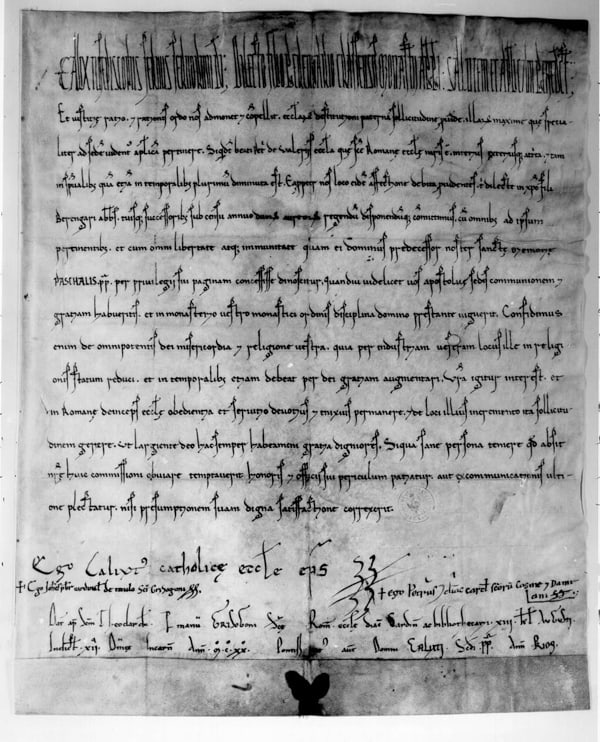

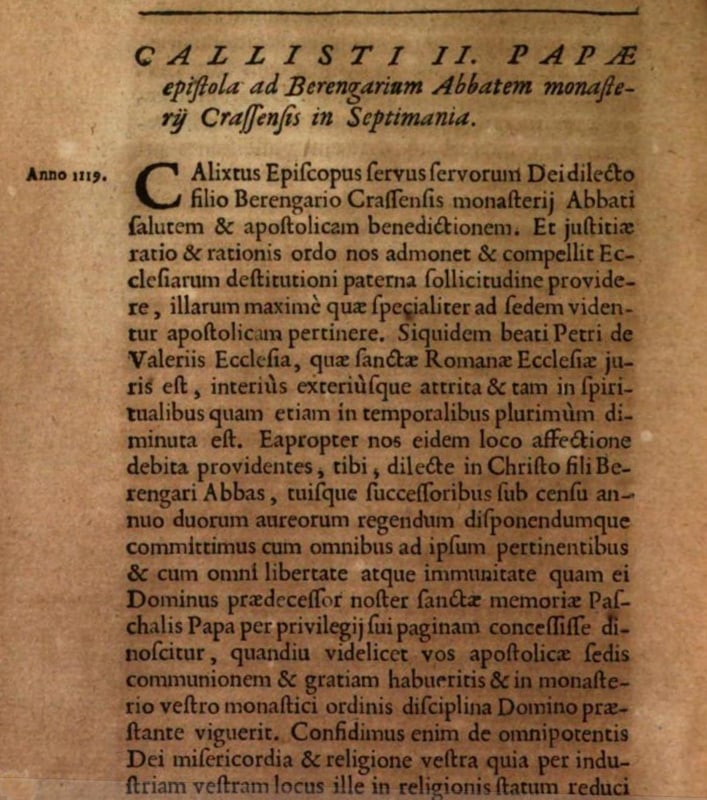

③ 1119, Bulle du Pape Calixte II

Calixte II confirme la bulle de Pascal II et donne l'église à l'abbaye de La Grasse:

le gouvernement spirituel et temporel du monastère de St-Pierre de Valériis est donné à l’abbé de Lagrasse, Bérenger 1er, sous le cens annuel de deux sols d’or.Epsitola ad Berengariam Abbatem monasterii Crassensis en Septimania

(1117-1158 : Bérenger Ier de Narbonne et archevêque de Narbonne de 1156 à 1162)

... Siquidem beati Petri de Valeriis Ecclesia, quae Sanctae Romanae Ecclesia juris est, interiùs exteriùsque attrita & tam in spiritualibus quam etiam in temporalibus plurimùum diminuta est.

Bulle de Calixte II, 1119 © Thelma

STEPHANI BALVZII MISCELLANEORVM LIBER SECVNDVS, Hoc est, COLLECTIO VETERVM

monumentorum quae hactenus latuerant in varijs codicibus ac bibliothecis – Étienne Baluze, dec 1679

Les Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem

La présence des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem à Narbonne est attestée dès 1140.

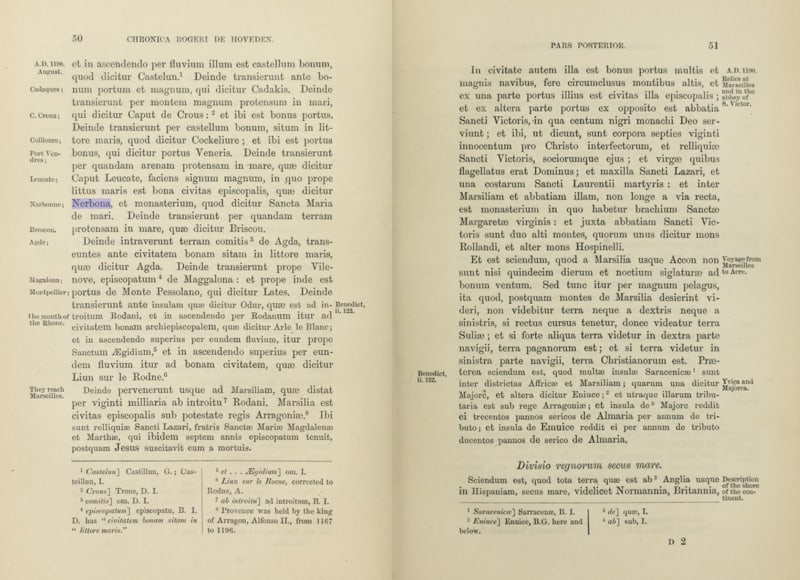

④ 1191 La description des côtes de la Narbonnaise dans les textes de Roger de Hoveden

- Chronica magistri Rogeri de Houedene by Roger, of Hoveden, d. ca. 1201; Stubbs, William, 1825-1901 Volume 3

&

Annalium Parte Posteriore, ad Ann. 1191

Mémoire pour l'histoire naturelle de la province de Languedoc Jean Astruc 1737 - Deinde transierunt per castellum bonum, situm in littore maris, quod dicitur Cockeliure et ibi est portus bonus, qui dicitur portus Veneris. Deinde transierunt per quandam arenam protensam in mare, quae dicitur Caput Leucate, faciens signum magnum, in quo prope littus maris est bona civitas episcopalis, quae dicitur Nerbona et in monasterium, quod dicitur Sancta Maria de Mari. Deinde transierunt per quandam terram protensam in mare, que dicitur Briscou.

De ces éléments, il en ressort que le toponyme cité par Roger de Hoveden, fait certainement référence à Saint-Pierre de la mer.

⑤ 1198, De marabetino quod debebat Hospitalis de Iherusalem Sancto Saturnino

Redevance (cens) versée par les Hospitaliers à l'abbaye de Saint-Sernin de Toulouse (Du marabeti dû par l'Hôpital de Saint-Gilles à l'abbaye de Saint-Sernin).

L'église Saint-Pierre de Mer et son territoire faisait partie des biens du grand Prieuré de Saint-Gilles. Il délégua ensuite à celui de Toulouse la direction des affaires temporelles.

Notum sit cunctis quod dompnus Poncius, abbas eclesie Sancti Saturnini venit ante presentiam Bertrandi de Amilavo, priore Hospitalis de Iherusalem Sancti Egidil, petens ei unum bonum marabetinum quem Hospitale de Iherusalem debebat facere singulis annis in festo sancti Saturnini eclesie Sancti Saturnini pro eclesia et pro honore Sancti Petri de Mari et iam dictus prior mandavit et dixit quod Sicredus de Lera, qui tune erat prior Hospitalis Sancti Remedii Tolose, ... Carta in Archives de la Haute-Garonne. Fonds de Saint Sernin. Liasse 1. Titre 30e

⑥ 1214, Donation de la ville et du château de Gatpadencs à l'Ordre de Saint-Jean

Dans cette donation, on apprend que Bernard de Béziers (Bernardo de Biteuris), Commandeur de Narbonne, administre les deux Domus de Narbonne et de Saint-Pierre la Mer.

Dame Aude de Gatpadencs donne à l'Ordre " son château et sa ville de Gatpadencs, avec les hommes, uzages foriscapious, mazages, patus, cazals, champs, terres, jardins et agriers, vignes et généralement avec toutes ses dépendances " et est reçue soeur de l'Hôpital " le Commandeur lui donna l'habit et croix de l'Ordre voulant qu'elle eut part aux prières et biens dudit Ordre " .

irrevocabuiter trado Domino Deo et Ste Mariae et Ste Johani Baptistae et Hospitali Iherosolimitano et domui specialitor ejusdem Hospitalis St Johanis de Narbona et tibi Bernardo de Biteuris domus St Petri de Mari et domus Narbonae curam et administrationem tenenti,... Histoire du grand prieuré de Toulouse et des diverses possessions de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem dans le sud-ouest de la France. A. Du Bourg ; Ordre de Malte, 1883

⑦ 1329 Transaction entre les consuls de la Cité et le précepteur de la maison de Saint-Pierre de la Mer, de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, sur leurs prétentions respectives concernant les droits d'emphytéose, de pâturage, de chasse et de pêche, de lignerage, de cueillette du vermillon, de cens et de forescape dans le territoire de l'île del Lec

... vel eciam in fulurum oriri posset aut eciam speraretur sive ventilari inler religiosum virum fratrem Hugonem Lagerii, militem, preceptorem domus Sancti Pétri de Mari, hospitalis Sancti Johannis Jerosolimitani scite in insula de Lico, Narbonensis diocesis, et ejus predecessores dicte domus preceptores et nomine ejusdem domus... Archives communales de la ville de Narbonne, CXLVIII, AA.99, 1er Thalamus, f°265.

Localisation: description du territoire

Deux textes nous renseignent sur l'étendue du territoire de l'église en 1114 et du domus des hospitaliers en 1329, montrant par la même son accroissement en deux siècles.

Dans la bulle du Pape Pascal II, 1114

Ipsum itaque locum ab omnium mortalium potestate, invasione, oppressione ac gravamine liberum semper manere decernimus, sicut in presenti Villa indictione suis finibus ambitur, scilicet ab ipso colle super Guadam①, inde super montem Rotundum② et super initium vallis Leporarie③, inde ad alodium de Bochet④ et usque ad ipsum Portellum⑤, inde ad Pertusatas⑥ et ad Guaitam⑦ et super Embriciatas⑧ et super campum Ardonis⑨ et super Malam Celatam⑩, usque ad mare.

| Nom latin | Identification | ||

|---|---|---|---|

| Lieux localisés dans l'interprétation du texte | |||

| ② | Montem Rotundum | Pech Redon | |

| ③ | Vallis Leporarie | Combe Levrière | Du latin lepus, leporis, lièvre |

| ④ | Alodium de Bochet | Bouquet, ruisseau du Bouquet | Alleu |

| ⑤ | Portellum | Les Portes (Identification incertaine) | Du latin portella signifiant petite porte, col |

| ⑦ | Guaitam | Les Gueites/Les Gaïtés | De gaita, tour de guet. (en occitan gacha) |

| ⑩ | Malam Celatam | Malam Celatam, 1114 Pla de Malasalada, 1317 Plan de Mala Salada, 1329 |

Lieu dit au terroir de la Clape. Salade, autre nom donné aux fourches patibulaires. |

| lieux non identifiés | |||

| ① | Guadam | Du bas latin guadum, passage, gué | |

| ⑥ | Pertusatas | Pertusat, 1329 | Du bas latin pertus, pertusium, il désigne un lieu de passage étroit, comme un col de montagne, un passage à travers des gorges. A proximité des Exals |

| ⑧ | Embriciatas | ||

| ⑨ | Campum Ardonis | Ad Claudardou, 1273 Capardon, Cap Ardou, 1329 Campardou |

Lieu-dit au terroir de la Clape |

Recoupement des lieux décrits dans une transaction de 1329

Dans une transaction de 1329, entre les consuls de la Cité et le percepteur de la Maison de Saint-Pierre la Mer, les parties décrites délimitent le terrain contentieux et désignent les points où seront posés les bornes fixant les limites.

Les lieux recouvrent certains territoires et la limite sud décrits dans la bulle de 1114.

Pech Redon n'y est pas cité mais des territoires l'entourant y sont désignés: las Gachas, lo Cres et val Longua.

D'autres lieux sont identifiables, tels que Pech Rouge, La Femme Morte, le plan de Cabrerisse, la Combe Labit...

... les ténements de l'ile del Lec, désignés sous les noms de lo Cres, las Gachas⑦, Pueg Rascas, los Escoriatz, Val Lobeyra, Val Longua, Plan de Mala Salada⑩, Capardo⑨, Plan Dugon, Podium de Beraut, Rec Dortolz, Femna Morta, Pueg Roc, Comba de Lavit, Pausa Martin, Plan de la Cabrayrissa, la Scalaytrala, lo Fregador, Huel Sal, Pertusat⑥ et le rivage de la mer.

Archives communales de Narbonne, série AA 99, thalamus I, f°265 (Texte d'origine)

Les cartes anciennes

Le territoire de nos jours

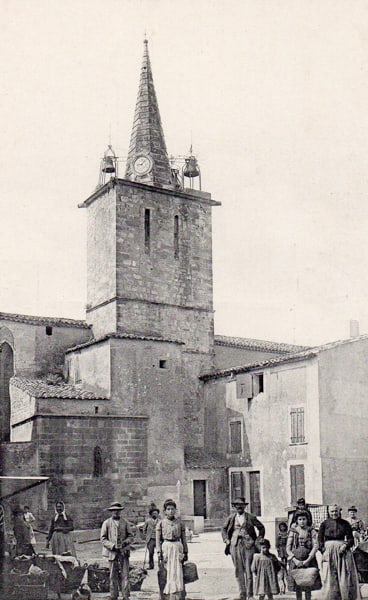

Les églises des villages de la Clape

Type I castrum

A partir de la seconde moitié du Xe siècle, le regroupement de l'habitat s'effectue dans le bas Languedoc avec les villages groupés et fortifiés (castrum).

- Armissan: Villa Artimicianum ⇒ Castrum de Armissano, 1271

- Gruissan: Castrum de Groyssano, 1289

- Pérignan (Fleury): Perignanum, 1080 ⇒ Castrum de Periniano, 1271

- Vinassan: Fiscum Viniacum, 899 ⇒ Castrum de Vinassano, 1271

Glossaire

- Le vocabulaire de l'habitat et du territoire ecclésiastique au Moyen-Âge

- Diocèse: Territoire sur lequel s'exerce l'autorité d'un siège épiscopal c'est-à-dire d'un évêque. (diocèse de Narbonne: Dioecesis Narbonensis érigé au IVe siècle)

- Paroisse: Division religieuse: Circonscription ecclésiastique dans laquelle s'exerce le ministère d'un curé.

Du latin parochia - Decimaire ou dîmaire: Division religieuse: Liste des biens et "feux" payant l’impôt ce qui définit un territoire des sujets payants la dîme à un même prieur. Ce territoire peut être différent de celui de la paroisse.

Du latin decimarium - Rectorie: Résidence du curé d'une paroisse (recteur)

Du latin rectoria, rector - Finage: Étendue d'un territoire villageois.

Du latin finis, fines signifiant limite, clôture, d'un domaine - Celle: Au Moyen-Âge, ermitage ou petit monastère

Du latin cella - Villa: Xe siēcle. Territoire cultivé évoluant au gré du temps et borné par les termes terminos ou fines.

- Castrum: Village groupé et fortifié, localité émergente

- Vicus: Petite agglomération dépourvue de rempart et plus réduite qu'une cité (civitas)

- Terminium:Évolution de la villa vers une unité territoriale

- Oratoire: Local ou petit édifice destiné à la prière. (XIIe siècle)

Pour en savoir plus

2. Élie Griffe, Études d'histoire Audoise (IXe-XIVe siècles). Carcassonne, les Imprimeries Gabelle, 1976

3. R. P. Dom. J-M Besse, Abbayes et prieurés de l'ancienne France, Tome IV, province écclésiastique de Narbonne, Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque nationale de France., Jouve 1911

4. Les Chroniques Pérignanaises les Calvaires de la commune

5. Robert Aymard Hagiotoponymie de l'Aude. In: Nouvelle revue d'onomastique, n°45-46, 2005. pp. 5-42.

6. Christophe Pellecuer, Laurent Schneider. Premières églises et espace rural en Languedoc (V-Xe s.). Aux origines de la paroisse rurale en Gaule méridionale (IV-IXe s.), Mar 2003, Toulouse, France.

7. Pierre Chastang, Lire, écrire, transcrire. Le travail des rédacteurs de cartulaires en Bas-Languedoc (XIème-XIIIème siècles), 2002, Comité des travaux historiques et scientifiques

8. Reconnaissances de biens tenus à cens faites à la commanderie de Narbonne et de Saint-Pierre-la-Mer pour des possessions à Vendres. 1351, H911, Archives Départementales de l'Aude série H suppléments

Histoire du Languedoc

1. Vic, Claude de, & Vaissète, Joseph Histoire générale de Languedoc, avec des notes & les pièces justificatives, publication 1730-1745. Université Fédérale, Tolosana

Gallia Christiana

1. Claude Robert, Gallia christiana, in qua regni Franciae ditionumque vicinarum dioeceses et in iis praesules describuntur, Paris, Sébastien Cramoisy, Édition 1626.

2. Louis et Scévole de Sainte-Marthe, Gallia christiana qua series omnium archiepiscorum, episcoporum et abbatum Franciae, vicinarumque ditionum, ab origine ecclesiarum ad nostra tempora, vol 1: archevéchés Paris, Vve Edmond Pépingué et Vve Gervais Aliot, édition 1656, 4 vol.

3. Louis et Scévole de Sainte-Marthe, Gallia christiana qua series omnium archiepiscorum, episcoporum et abbatum Franciae, vicinarumque ditionum, ab origine ecclesiarum ad nostra tempora, vol 4: abbayes et prieurés Paris, Vve Edmond Pépingué et Vve Gervais Aliot, édition 1656, 4 vol.

4. Gallia Christiana, tome 6, 1739 : province de Narbonne (évêchés de Béziers, Agde, Carcassonne, Nîmes, Alais, Montpellier, Lodève, Uzès, Saint-Pons, Alet).

Notre-Dame de Liesse

1. Didier Maertens, De l'art du réemploi au XIIe siècle. deux images de notre-dame de liesse éditées à paris par jean messager in Annales d’Histoire de l’Art & d’Archéologie de l’Université libre de Bruxelles, 33, 2011, pp. 99-136

2. Chanoine Étienne-Nicolas Villette, Histoire de Notre-Dame de Liesse, p118 Laon, 1728

Institut de Recherche et d'Histoire des Textes, 2010. (Telma)

1. Charte Artem/CMJS n°1807: Charles III le Simple, roi des Francs, confirme les biens de l'abbaye de La Grasse situés dans les pagi de Carcassonne, Narbonne, Conflent et Razès, et accorde aux moines l'immunité et le droit d'élection de l'abbé.

2. Charte Artem/CMJS n°2457: 1114, Pascal II, pape, confirme les biens et les privilèges de l'abbaye Saint-Pierre-les-Vallières.

3. Charte Artem/CMJS n°1784: 870, Charles le Chauve, roi des Francs, confirme les biens de l'abbaye de La Grasse et son immunité.

4. Charte Artem/CMJS n°3900: 1085, Donation de l'église Saint-Pierre

5. Charte Artem/CMJS n°2469: 1119, Calixte II, pape, donne l'église Saint-Pierre-sur-Mer à l'abbaye de La Grasse.

Chartes & bulles

1. Elisabeth MAGNOU-NORTIER & Anne-Marie MAGNOU Recueil des chartes de l'Abbaye de La Grasse, Tome I 779-1119, U.R.A. 247 Laboratoire d'Etudes méridionales, 1996 © BNF

2. Claudine Pailhès Recueil des chartes de l'Abbaye de La Grasse, Tome II 1117-1279 CTHS, 2000 © BNF

3. C. Douais Cartulaire de l'abbaye de Saint-Sernin de Toulouse : 844-1200 publié en 1887 Liasse I titre 8e, p. 494-495 © BNF

4. Paul Fabre Le Liber censuum de l'Église romaine p. 209, publié en 1889

5. J-P Migne Patrologiae cursus completus. T. 163, Paschalis II, Gelasii II, Calixti II, Romanorum pontificium, Epistolae et privilegia. Accedunt Cononis S. R. E. cardinalis, Radulfi Remensis, Radulfi Cantuariensis, archiepiscoporum, Guillelmi de Campellis Catalaunensis, Theogeri Metensis, Ernulfi Roffensis, Marbodi Redonensis episcoporum, Placidi Incertae Sedis episcopi, Arnaldi S. Petri Vivi Senonensis abbatis, Pontii Abbatis S. Rufi, Gregorii presbyteri Romani, Petri de Honestis clerici Ravennatis, Hugonis de Sancta Maria Floriacensis monachi, Laurentii Veronensis, Theobaldi Stampensis, Lamberti Audomarensis, Hugonis de Clericiis, Joannis Constantiensis, Anonymi Metensis Opuscula, diplomata, epistolae / accurante, p 360 et 1114, 1854

Base Mérimée, ministère français de la Culture

1. Notice PA00102538: Vestiges de l'église Saint-Pierre del Lec