Marqueur territorial, spirituel et historique

Carnet d'histoire et du patrimoine du massif de la Clape

Une sentinelle de pierre et de foi

de Ma Clape

A l'origine de la reflexion: le site des chroniques Pérignanaises

Ce carnet retrace l'enquête menée pour élucider la nature de la Croix de Pailhès, à Fleury-d'Aude (anciennement Pérignan). Initiée par une observation fortuite, la démarche a rapidement dépassé mon hypothèse de départ, celle d’une simple croix de Rogations, en s'appuyant sur l'analyse archivistique et l'étude des traditions locales. Elle révèle au final la double vocation du monument: une croix de mission jésuite par son origine, réappropriée au fil du temps par la communauté pour marquer ses propres rituels agraires.

Introduction au carnet

Pour comprendre le cheminement de cette enquête, il est essentiel de commencer par l'objet même de l'étude, ce témoin de pierre dont la matérialité et les symboles constituent les premières pièces du dossier.

Au cœur du paysage viticole, à moins d'un kilomètre de l'église Saint Martin de Fleury, dans l'Aude, se dresse une croix de chemin en pierre, usée par les siècles. Elle est l'un des deux seuls monuments de ce type sur la commune, avec la croix de Saint-Geniès, à dater du XVIIe siècle, la plupart des autres croix visibles aujourd'hui ayant été érigées au XIXe siècle et quelques unes à la fin du XVIIIe siècle. Sa présence silencieuse, son aspect massif et l'érosion qui a adouci ses contours en font un témoin matériel d'une époque de profondes transformations spirituelles. Plus qu'un simple marqueur de foi, cet artefact est un palimpseste, porteur d'une histoire précise qui reste à décrypter. Sa surface, patinée par le temps et colonisée par les lichens, cache un langage symbolique dense. Une juste interprétation de ses symboles permet de la replacer au sein des courants dévotionnels et des stratégies pastorales qui ont animé le XVIIe siècle français. Ce monument n'est pas un objet isolé; il est le produit d'une culture, d'une communauté et d'une époque de ferveur religieuse intense.

Cette richesse matérielle et symbolique, loin d'être anecdotique, constitue un véritable langage. C'est précisément la nécessité de décrypter ce langage qui impose de dépasser la simple description.

L'étude de ce monument soulève une problématique qui dépasse la simple description. Il convient de s'interroger sur la manière dont cette croix de chemin, par sa matérialité rustique, son programme iconographique spécifique (les monogrammes IHS et MA, le Cœur transpercé de trois clous) et son implantation territoriale, fonctionne comme un document micro-historique. Comment ce monument révèle-t-il les stratégies pastorales et les expressions de la piété populaire durant la Contre-Réforme dans le diocèse de Narbonne au XVIIe siècle ? L'enjeu est de démontrer que ce modeste monument est en réalité un vecteur sophistiqué de communication théologique, un outil au service d'une reconquête spirituelle et un marqueur identitaire pour la communauté qui l'a érigé.

Pour répondre à cette problématique, l'analyse suivra une progression logique en deux temps.

La première partie se consacrera à une lecture "interne" du monument, en fusionnant l'analyse matérielle, stylistique et symbolique pour le comprendre comme un "texte" cohérent, porteur d'un message délibéré.

La seconde partie élargira la perspective pour situer la croix dans son contexte, en examinant ses fonctions potentielles dans le paysage, les acteurs probables de sa commande et le dense réseau religieux qui a conditionné et diffusé son message. Cette démarche, allant de l'objet à son environnement, permettra de reconstituer l'histoire que cette pierre continue de raconter.

Le Monument comme texte: matérialité, iconographie et datation

Cette première partie aborde la croix comme un objet d'étude unifié, où la forme et le sens sont indissociables. L'analyse intégrée de sa matérialité et de son programme iconographique vise à démontrer que le choix des symboles n'est pas anodin mais constitue un discours théologique cohérent, dont la précision permet d'affiner la datation et de révéler les influences spirituelles à l'œuvre.

Lecture matérielle et stylistique: la parole de la pierre

Il s'agit d'une croix latine monolithique, taillée dans un bloc de pierre. Sa morphologie est celle d'une croix légèrement pattée, caractérisée par une section octogonale, des formes massives et trapues, avec un fût robuste et des bras courts et épais. La taille est directe, sans recherche de finesse ornementale ou de virtuosité sculpturale. Les arêtes sont simples, et les proportions générales privilégient la solidité à l'élégance. Ces caractéristiques la rattachent à une production d'artisans locaux, distincte des ateliers plus savants qui auraient produit des œuvres plus détaillées.

L'état de conservation du monument est un document en soi. L'érosion a visiblement affecté la surface de la pierre, estompant la netteté des inscriptions et des reliefs. Cependant, les éléments iconographiques principaux demeurent lisibles.

La présence abondante de lichens de couleur ocre témoigne d'une exposition prolongée aux éléments et d'une lente intégration de la croix au paysage naturel, la faisant littéralement corps avec son environnement.

Sur la partie supérieure du fût, une marque de scellement atteste des transformations successives de la croix et des reconstructions menées dans sa base, telles que les rapportent les chroniques pérignanaises du XIXᵉ siècle.

D'un point de vue stylistique, cette croix s'inscrit dans une tradition de statuaire rurale fréquente en Languedoc au XVIIe siècle. Son aspect rustique ne doit pas être interprété hâtivement comme un signe de pauvreté ou un manque de compétence. Au contraire, cette simplicité formelle peut être lue comme une stratégie de communication délibérée. Dans le contexte de la Contre-Réforme, l'Église, guidée par les préceptes du Concile de Trente, privilégiait des œuvres d'art claires, lisibles et capables de susciter la piété des fidèles, en réaction aux complexités intellectuelles du maniérisme. Pour un public rural, un style direct, robuste et mémorable était plus efficace pour l'enseignement du catéchisme et l'ancrage des dévotions qu'une œuvre trop raffinée.

La robustesse de la croix n'est donc pas un défaut, mais une qualité fonctionnelle qui assure la pérennité du monument et la clarté de son message. Ce message, porté par des symboles précis, révèle une intention théologique tout aussi délibérée et sophistiquée que le choix de la pierre elle-même, comme son décryptage va maintenant le démontrer.

Le langage des signes sacrés: Un programme théologique de la Contre-Réforme

Au-delà de sa forme, la croix de Pailhès est porteuse sur son avers, d'un discours théologique articulé autour de trois éléments clés: INRI, IHS et le cœur percé de trois clous.

L'analyse de ces symboles révèle un programme iconographique cohérent, reflet des courants spirituels les plus dynamiques du XVIIe siècle.

Analyse épigraphique et iconographique de l'avers

L'inscription INRI, acronyme du titulus crucis latin Iesus Nazarenus Rex Iudæorum ("Jésus le Nazaréen, Roi des Juifs") l'accusation terrestre, est l'élément le plus conventionnel. Elle inscrit sans équivoque le monument dans la scène de la Crucifixion et réaffirme la royauté du Christ, thème central de la foi catholique (Jean 19, 19-22).

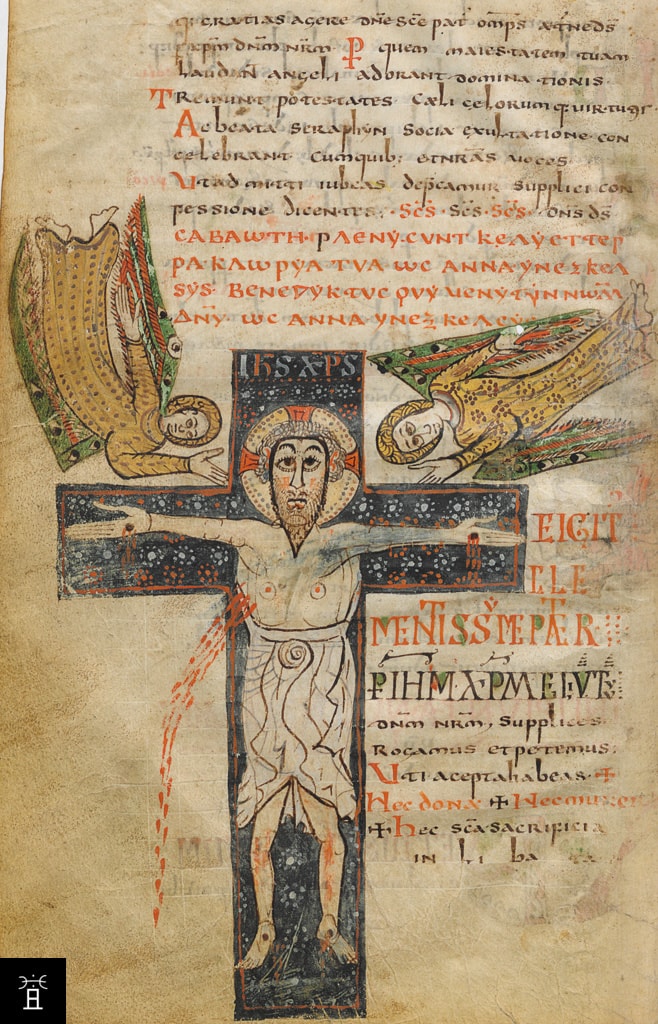

Le monogramme IHS (christogramme) est un marqueur historique et théologique bien plus spécifique. Issu du grec, il dérive des trois premières lettres du nom de Jésus (ΙΗΣΟΥΣ, Iota, Êta, Sigma), lui-même rendu à partir de l’hébreu Yeshua. Pour indiquer qu'il s'agissait d'une abréviation, un trait horizontal (titulus) était placé au-dessus des lettres.

Au Haut Moyen Âge, avec la perte de la connaissance du grec en Occident, l'origine du monogramme a été oubliée. La lettre grecque Η (Eta), qui se prononce "e", a été confondue avec la lettre latine H.

IHS avec titulus dans le sacramentaire de Gellone, VIIIe siècle, f143v en remplacement de INRI Lat 12948 © BNF

Cette confusion a mené à de nouvelles interprétations, sous forme de rétro-acronymes latins.

La plus célèbre est Iesus Hominum Salvator, ce qui signifie Jésus Sauveur des Hommes. Bien que cette interprétation soit historiquement inexacte, elle est devenue extrêmement populaire car elle portait un message théologique puissant et facile à retenir.

C'est à ce moment que la graphie évolue de manière décisive: la barre verticale de la lettre H est prolongée vers le haut pour croiser le tilde, formant ainsi une petite croix.

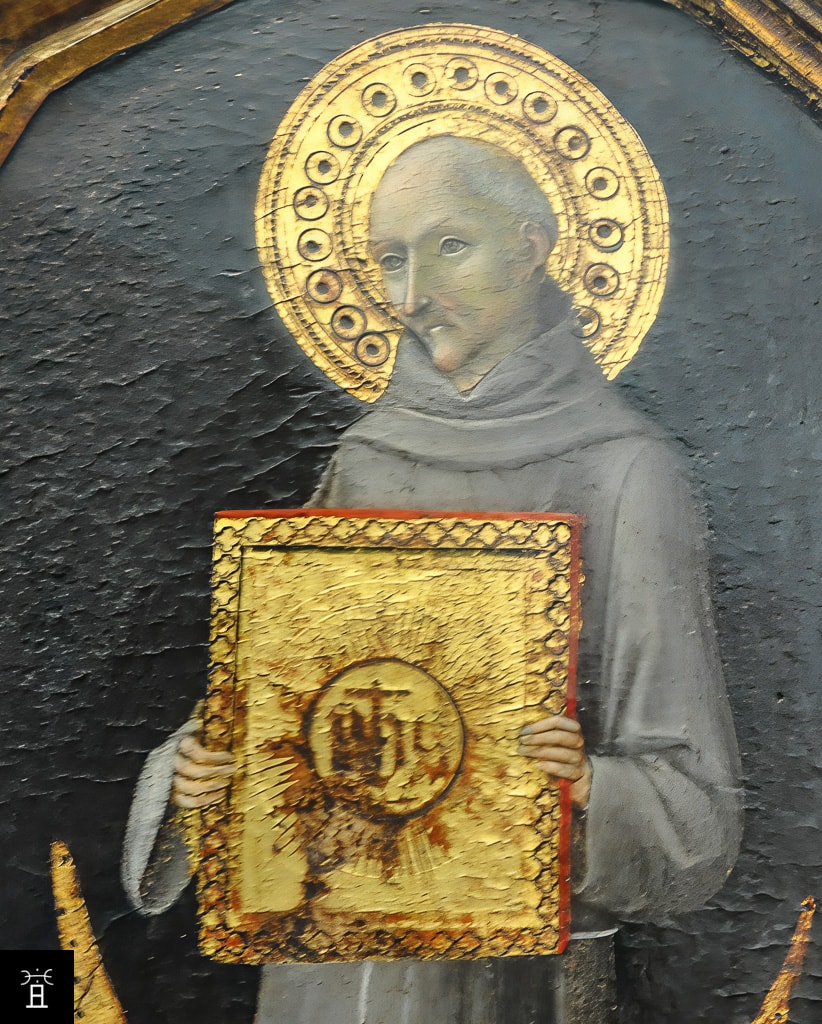

Sa dévotion fut largement propagée en Occident à partir du XVe siècle par le prédicateur franciscain Bernardin de Sienne, qui l'utilisait comme un emblème pour promouvoir le culte du Saint Nom de Jésus. Il utilise des tablettes en bois portant le monogramme, souvent en lettres gothiques minuscules (ihs) et parfois avec un y à la place du i (yhs). Il y ajoute un nouvel élément graphique: le monogramme est fréquemment entouré de rayons solaires (emblème solaire), symbolisant le Christ comme lumière du monde.

L'emblème solaire: IHS surmonté d'une croix. Saint Bernardin de Sienne: Sano di Pietro, XVe siecle, basilique Saint Francis

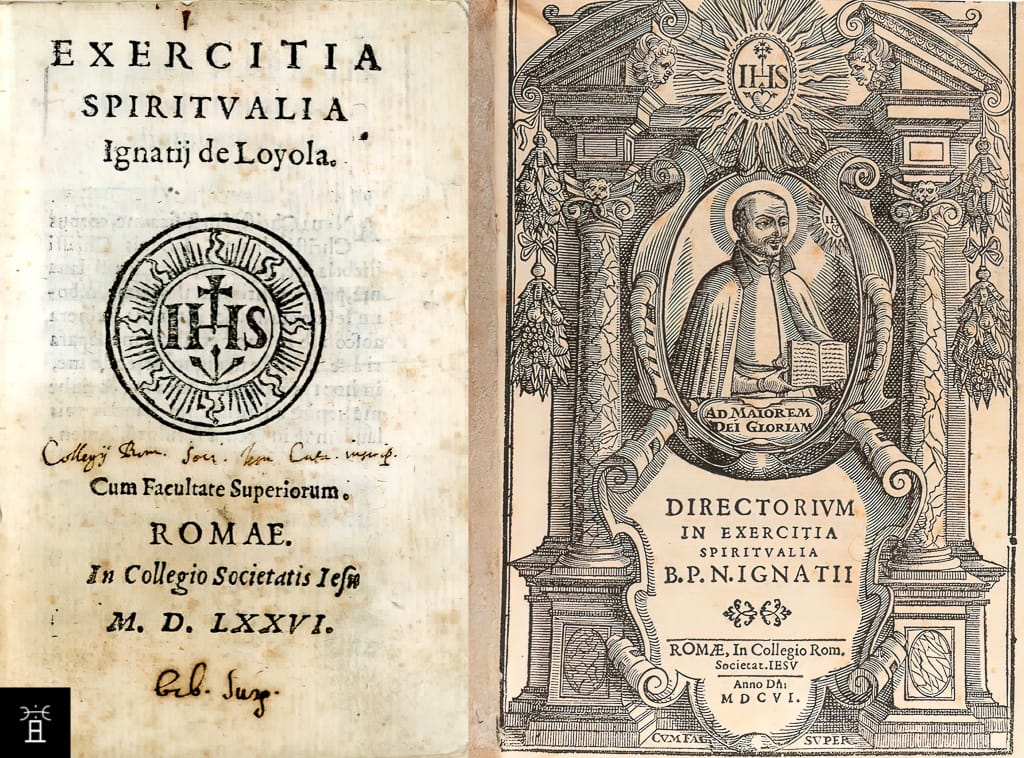

C’est au XVIe siècle que le monogramme prend une nouvelle ampleur. Saint Ignace de Loyola l’adopte comme sceau de la Compagnie de Jésus, lui conférant une portée universelle et un caractère militant, en lien avec la vocation missionnaire et éducative des Jésuites. Ceux-ci en proposèrent aussi une interprétation rétroactive sous la forme du Iesus Habemus Socium, Nous avons Jésus pour compagnon.

Le troisième symbole, un cœur percé de trois clous, est l'élément qui, combiné au monogramme IHS, précise de manière décisive le message de la croix.

Le cœur aux trois clous est une des premières expressions de la dévotion au cœur de Jésus, mais c'est un marqueur historique très précis de l'influence jésuite qu'il ne faut pas confondre avec le Sacré-Cœur. La croix de Pailhès portant l'emblème spécifique des Jésuites, et non l'imagerie post-1673 du Sacré-Cœur, elle a donc très certainement été érigée avant que cette dernière ne devienne la norme.

Une double signification symbolique

Symbole de la Passion: Le sens premier et le plus universel est une référence directe à la Passion du Christ. Le cœur représente l'amour de Jésus pour l'humanité, et les trois clous sont les instruments de la Crucifixion, rappelant ses souffrances.

Symbole des vœux jésuites: Pour les membres de la Compagnie de Jésus, les trois clous revêtent une signification plus intime: ils symbolisent les trois vœux religieux par lesquels le jésuite s’engage, pauvreté, chasteté et obéissance. En les prononçant, il se “cloue” symboliquement à la croix, suivant ainsi le Christ dans son offrande de soi.

IHS avec 3 clous: Exercitia spiritualia (1576)

IHS avec le coeur percé de 3 clous: Directorium in Exercitia spiritualia (1606)

On peut remarquer la persistence des rayons solaires

Synthèse: Chronologie et Évolution Graphique du Christogramme IHS

| Période/Siècle | Forme Graphique Dominante | Origine/Signification | Acteurs Clés/Contexte | Éléments Iconographiques Associés |

|---|---|---|---|---|

| IIe-IVe s. | ΙΣ / ΙΗΣ / IHC (avec titulus) | Nomen Sacrum : Abréviation du nom grec ΙΗΣΟΥΣ (Iēsous). | Scribes des premières communautés chrétiennes. | Barre de surlignement (titulus). |

| IVe-VIIIe s. | IHS / IHC (avec titulus) | Translittération latine, avec erreur de lecture de l'Eta (Η). | Scribes et monastères de l'Occident latin. | Le titulus persiste. |

| VIIIe-XIVe s. | IHS / IHC avec croix | L'origine grecque est oubliée. Le titulus se transforme en croix. | Art roman et gothique. Dévotion au Saint Nom (St Bernard). | Croix fusionnée avec la lettre H. |

| XVe s. | ihs / yhs (graphie gothique) | Popularisation comme emblème dévotionnel. Retro-acronyme Iesus Hominum Salvator. | Saint Bernardin de Sienne et les Franciscains. | Soleil rayonnant. |

| XVIe s. - Auj. | IHS avec croix et clous | Emblème de la Compagnie de Jésus. Signification doctrinale et missionnaire. | Saint Ignace de Loyola et les Jésuites. | Croix sur le H, trois clous en dessous (parfois un cœur). |

Le Sacré-Cœur, avec sa couronne d'épines et ses flammes, est une iconographie plus tardive qui est devenue l'image universelle de cette dévotion pour l'ensemble de l'Église catholique.

La dévotion au Sacré-Cœur de Jésus, symbole de l’amour divin pour l’humanité manifesté dans la Passion, connaît une véritable expansion au XVIIe siècle. Si ses racines plongent dans la mystique médiévale, sa formalisation et sa diffusion à grande échelle sont étroitement liées à l’apostolat de figures telles que saint Jean Eudes et, surtout, aux révélations de sainte Marguerite-Marie Alacoque à Paray-le-Monial, à partir de 1673. Le rôle des Jésuites, en particulier celui du confesseur de la sainte, Claude de la Colombière, s’avère déterminant dans la diffusion et la légitimation de ce culte.

| Caractéristique | Cœur percé de 3 clous | Sacré-Cœur |

|---|---|---|

| Nature | Emblème, sceau | Dévotion, culte |

| Origine principale | Sceau de la Compagnie de Jésus (Jésuites), XVIe s. | Visions de sainte Marguerite-Marie Alacoque (1673-1675) |

| Représentation | Cœur stylisé, transpercé par trois clous, souvent placé sous le monogramme IHS. | Cœur de chair, enflammé, ceint d'une couronne d'épines, surmonté d'une croix et montrant la plaie de la lance. |

| Symbolisme | Souffrances de la Passion, instruments de la Crucifixion, et pour les Jésuites, les trois vœux religieux. | Amour divin brûlant pour l'humanité, miséricorde, et souffrance face à l'ingratitude humaine. |

| Période chronologique | Seconde moitié du XVIe à la fin du XVIIe s. comme marqueur spécifiquement jésuite. Avant cette date, l'emblème ne comportait que les 3 clous. | Devient une dévotion catholique universelle à partir de la fin du XVIIe s., officiellement établie en 1856. |

Analyse épigraphique et iconographique du revers

la croix de Pailhès est porteuse sur son revers, d'une inscription simple de deux lettres M & A.

L'inscription MA, se rapporte au monogramme marial, formé à la base par l'entrelacement des deux premières lettres du nom de Marie. C'est l'un des symboles les plus universels et les plus immédiats de la dévotion mariale dans le monde catholique. Il peut être lu simplement comme Maria, Auspice Maria ou comme l'abréviation de la salutation angélique Ave Maria. Quelle que soit sa lecture précise, sa fonction est univoque: il signale une consécration à la Vierge Marie et un appel à son intercession.

Le rôle le plus explicite et le plus fréquent de Marie dans les Exercices Spirituels: Exercitia spiritualia (ES 147) est celui d'intercesseur. On le retrouve principalement dans la prière qu'Ignace recommande à plusieurs reprises: le Triple Colloque dans lequel l'exercitant est invité à s'adresser d'abord à Notre-Dame, puis par elle au Fils, et enfin par le Fils au Père.

Orientation de la croix

L'ancienne tradition chrétienne d'orienter la prière et les églises vers l'est (ad orientem) est riche de sens: elle symbolise le Christ comme le soleil levant de la Résurrection et indique la direction de son retour anticipé. Ce principe a établi l'est comme la direction sacrée fondamentale dans la liturgie et l'architecture chrétiennes.

Toutefois, dans la pratique, cette convention symbolique, particulièrement l'orientation vers l'ouest, est rarement respectée. L'orientation de la plupart des croix n'est pas déterminée par une carte céleste ou théologique, mais par une carte terrestre: elle s'adapte pragmatiquement au tracé des routes, aux limites des champs et aux lignes de vue au sein de la communauté.

La croix de Pailhès en est un bon exemple. En supposant qu'elle n'ait pas été déplacée, son avers, la face portant la représentation la plus sacrée, est délibérément tourné vers le village (Sud-Ouest). L'intention n'était donc pas symbolique, mais pastorale: placer les habitants sous la protection de la croix et leur adresser directement le message de la foi.

Synthèse de l'analyse

La co-présence de ces symboles sur la croix de Pailhès ne relève pas d’une simple juxtaposition: elle manifeste la cohérence d’une spiritualité spécifique et résolument moderne pour l’époque, celle de la spiritualité ignatienne. Le sceau officiel de la Compagnie de Jésus a d’ailleurs évolué pour intégrer, sous le monogramme IHS surmonté d’une croix, un cœur transpercé par trois clous, symbolisant la Passion du Christ ou, selon l’interprétation jésuite, les trois vœux de pauvreté, de chasteté et d’obéissance qui les « clouent » à la croix du Christ. Cet assemblage ne constitue donc pas un décor générique, mais un programme iconographique délibéré: un véritable emblème destiné à promouvoir une dévotion christocentrique, affective et réparatrice. Cette spiritualité, au cœur de la stratégie pastorale de la Compagnie durant la Contre-Réforme, fait de la croix de Pailhès un support matériel de catéchèse visuelle, diffusant une marque de piété à la fois distinctive et influente.

Synthèse des inscriptions

| Élément (Symbole ou Inscription) |

Localisation sur la Croix | Signification Théologique Standard | Connotations Spécifiques au XVIIe Siècle (Contre-Réforme, Influence Jésuite) |

|---|---|---|---|

| INRI | Traverse horizontale | Titulus crucis: "Jésus le Nazaréen, Roi des Juifs". Affirme l'identité et la royauté du Christ crucifié. | Inscription standard, mais dont la présence réaffirme la narration historique des Évangiles face aux interprétations protestantes. |

| IHS | Croisée des bras (stipes et patibulum) | Christogramme, abréviation du nom grec de Jésus (ΙΗΣΟΥΣ). | Popularisé par les Franciscains (XVe s.), il devient l'emblème de la Compagnie de Jésus (XVIe s.). Symbole de la Contre-Réforme, associé aux missions et à l'éducation. Interprété comme Iesus Hominum Salvator. |

| Cœur percé de 3 clous | Fût vertical, sous le IHS | Symbole de la Passion du Christ et de son amour pour l'humanité. Les clous sont les instruments de la Crucifixion. | Prédominance au XVIIe s. L'association avec IHS est une iconographie typiquement jésuite, présente sur le sceau de la Compagnie. |

| MA | Sur le Revers: Croisée des bras | Vénération de la Vierge Marie ; son rôle d'Intercesseur principal, de Médiatrice et de Mère de l'Église. | Marie comme Reine de la Compagnie, première disciple et chemin essentiel vers Jésus |

Synthèse et proposition de datation affinée

L'analyse iconographique a mis au jour un marqueur chronologique d'une précision remarquable: la présence de l'emblème spécifiquement jésuite du cœur aux trois clous, et non de l'iconographie du Sacré-Cœur qui ne se diffusera qu'après 1673. Cet élément, plus que tout autre, contraint la période d'érection du monument. Corroboré par l'analyse stylistique et le contexte régional, il permet de proposer une datation affinée et une attribution spirituelle d'une grande vraisemblance.

Le contexte local et régional corrobore cette hypothèse. La fondation du collège jésuite de Béziers en 1637 crée, à une trentaine de kilomètres de Fleury, un pôle majeur de diffusion de la spiritualité et de la pédagogie ignatiennes. Les pères jésuites de ce collège rayonnaient dans les diocèses environnants pour prêcher des pmissions paroissiales, visant à raviver la foi dans les campagnes.

Parallèlement, la vie religieuse à Fleury, alors connue sous le nom de Pérignan, est particulièrement dynamique au début du siècle. La construction de la chapelle Notre-Dame de Liesse entre 1617 et 1621, et la fondation de sa confrérie dès 1618, témoignent d'une communauté réceptive aux nouvelles formes de dévotion.

Dans ce contexte, la croix de Pailhès s'inscrit parfaitement dans une seconde vague de ferveur, postérieure à la fondation de N-D de Liesse. Son iconographie, spécifiquement jésuite, suggère qu'elle pourrait être le fruit d'une mission prêchée dans la paroisse par des Jésuites venus de Béziers. La période la plus probable pour son érection se situe donc dans la seconde moitié du XVIIe siècle, entre 1640 et 1690. Cette fourchette correspond à la pleine maturité de l'influence du collège de Béziers et à la phase d'intense diffusion des dévotions ignatiennes dans les paroisses rurales, avant que le culte du Sacré-Cœur ne soit universellement codifié et popularisé. Cette datation et cette attribution spirituelle, déduites de l'analyse même du monument, soulèvent de nouvelles questions: dans quel paysage, pour quelles fonctions précises et à l'initiative de qui une telle croix a-t-elle été érigée?

Le monument en contexte: Fonctions, Acteurs et Territoire

Pour répondre à ces questions, où, pourquoi et par qui ce monument a-t-il été érigé?, il est désormais impératif de quitter l'objet lui-même pour reconstituer le paysage matériel, social et spirituel qui l'a vu naître: le Pérignan du XVIIe siècle, au cœur du diocèse de Narbonne.

Pour comprendre pleinement la portée de la croix, il est essentiel de la replacer dans le contexte historique de la communauté qui l'a érigée. Au XVIIe siècle, le village n'est pas encore connu sous son nom actuel, mais sous celui de Pérignan, siège d'une ancienne baronnie.

À la fin du XVIe siècle, Pérignan est un village du diocèse de Narbonne. La région sort à peine d'une longue et dévastatrice période de guerres civiles. Le Narbonnais, bien que majoritairement catholique et abritant peu de communautés protestantes organisées, a été une zone frontalière entre les forces de la Ligue catholique et celles du roi Henri IV. La ville voisine de Narbonne était un bastion catholique. Les années précédant 1599 ont été marquées par des troubles, des mouvements de troupes, des destructions et une insécurité généralisée. La fondation d'une confrérie en 1599, juste après la fin officielle des hostilités, doit être comprise dans ce contexte de pacification et de réaffirmation catholique.

La période qui s’ensuit est marquée par un dynamisme religieux notable, comme en témoigne la fondation de la confrérie des pénitents blancs de Pérignan en 1599, la construction de la chapelle Notre-Dame de Liesse entre 1617 et 1621, ainsi que la fondation de sa confrérie dès 1618.

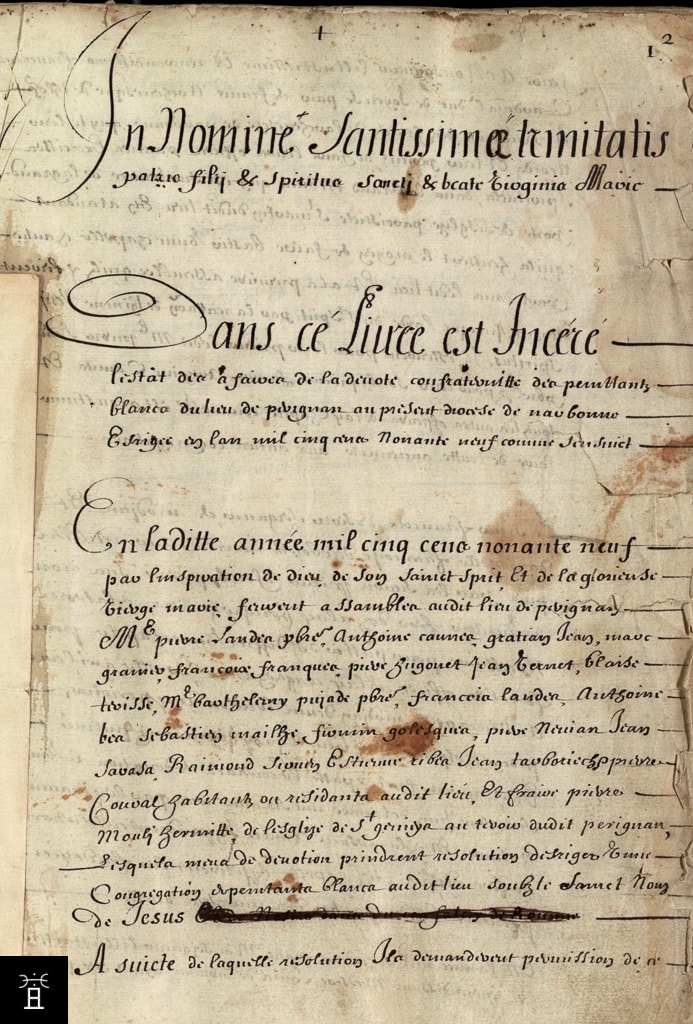

La confrérie des pénitents blancs de Pérignan: l'essor de la piété laïque

L'acte de fondation de la confrérie des pénitents blancs de Pérignan est datée de 1599 (mil cinq cens nonante neuf) et localisé à Pérignan (audit lieu de perignan) soit seulement 36 ans après la clôture du Concile de Trente (1545-1563), l'événement qui a défini la réponse de l'Église catholique à la Réforme protestante et lancé un vaste programme de renouveau spirituel connu sous le nom de Contre-Réforme. Une des stratégies centrales de ce mouvement fut de ré-engager les fidèles laïcs, d'approfondir leur foi et d'encourager leur participation active à la vie de l'Église, notamment pour faire barrage à la propagation du protestantisme.

L’acte de fondation a pour objet de formaliser la résolution commune d’établir une Congrégation de Jésus. Le premier projet entrepris dans ce cadre fut la construction de la chapelle de la congrégation, édifiée entre 1601 et 1602. L’examen des archives de la confrérie atteste que son activité s’est maintenue de manière continue tout au long du XVIIe siècle et au delà, témoignant ainsi de la pérennité de son engagement spirituel et communautaire.

In Nomine Sanctissime Trinitatis,

Patris, Filij & Spiritus Sancti & beate virginis Marie.

Dans ce livre est consigné l'état des frères de la dévote confrérie des pénitents blancs de Perpignan, dans l'actuel diocèse de Narbonne, érigée en l'an mil cinq cent quatre-vingt-dix-neuf, comme il s'ensuit.

En ladite année mil cinq cent quatre-vingt-dix-neuf,

par l'inspiration de Dieu, de son Saint Esprit et de la glorieuse

Vierge Marie, se sont assemblés à Pérignan les personnes suivantes:

Maître Pierre Sandier prêtre, Anthoni Caunes, Gratian Frays, Mace-

grain Francois, Francques Pius, Juguonet Jean, Bernet, Bloise-

boisse, Maistre Balthazar Pujade prêtre, Francois Laudin, Anthoini

ber, Sebastien Maurise, Fiourin Garrigues, Pius Norian, Jean

Savata, Raimond Frouty, Estienne Tiba, Jean Tauborica, Apprius

Caudat, tous habitants ou résidants dudit lieu, et frère

Monti ermite de l'église de Saint Geniès au terroir dudit Pérignan,

lesquels, mus par une sainte ferveur de dévotion prirent resolution d'ériger une

Congrégation de penitents blancs en ce lieu sous le Saint Nom

de Jésus

Traduction en français moderne, les noms sont conservés

La Concordance du Nom

Le choix de la confrérie de se nommer Congrégation de Jésus constitue un écho direct et délibéré à la dénomination officielle des Jésuites, la Compagnie de Jésus (Societas Iesu). Dans le contexte de ferveur religieuse qui caractérise l’époque, un tel choix ne saurait être considéré comme anodin: il traduit une filiation spirituelle manifeste et revendiquée. Il démontre une adoption précoce et volontaire de la spiritualité ignatienne.

De fait, le rapprochement entre l’action des Jésuites dans la région et la création de cette confrérie s’impose avec une telle cohérence qu’il apparaît comme la seule explication véritablement satisfaisante. La croix, érigée des décennies plus tard, est le fruit de cette culture locale déjà acquise à la cause jésuite.

Une borne dans le paysage sacré: implantation et fonctions

La position d'une croix de chemin n'est jamais laissée au hasard. Elle répond à des logiques spatiales, sociales et spirituelles précises. Pour comprendre celles qui ont présidé à l'érection de la croix de Pailhès, une reconstitution du paysage historique est indispensable.

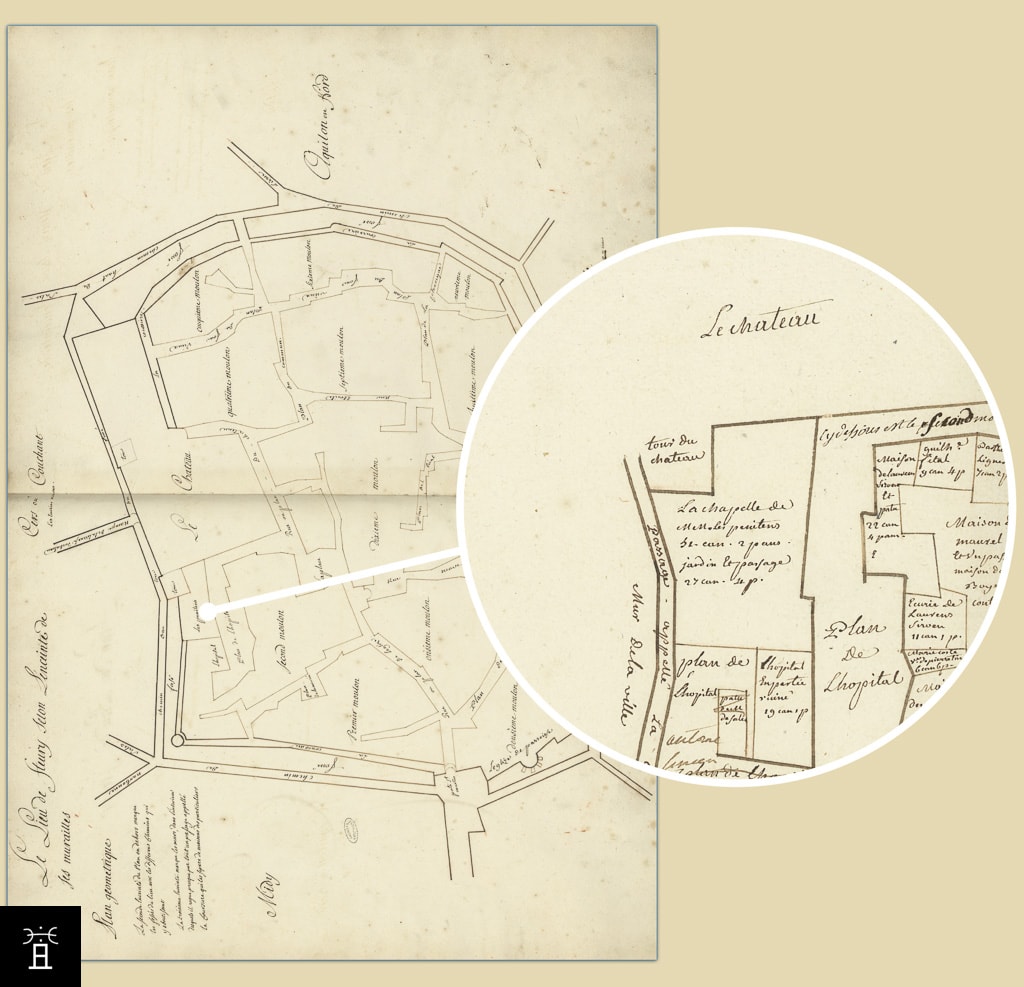

Démarches, localisation et fonctions multiples

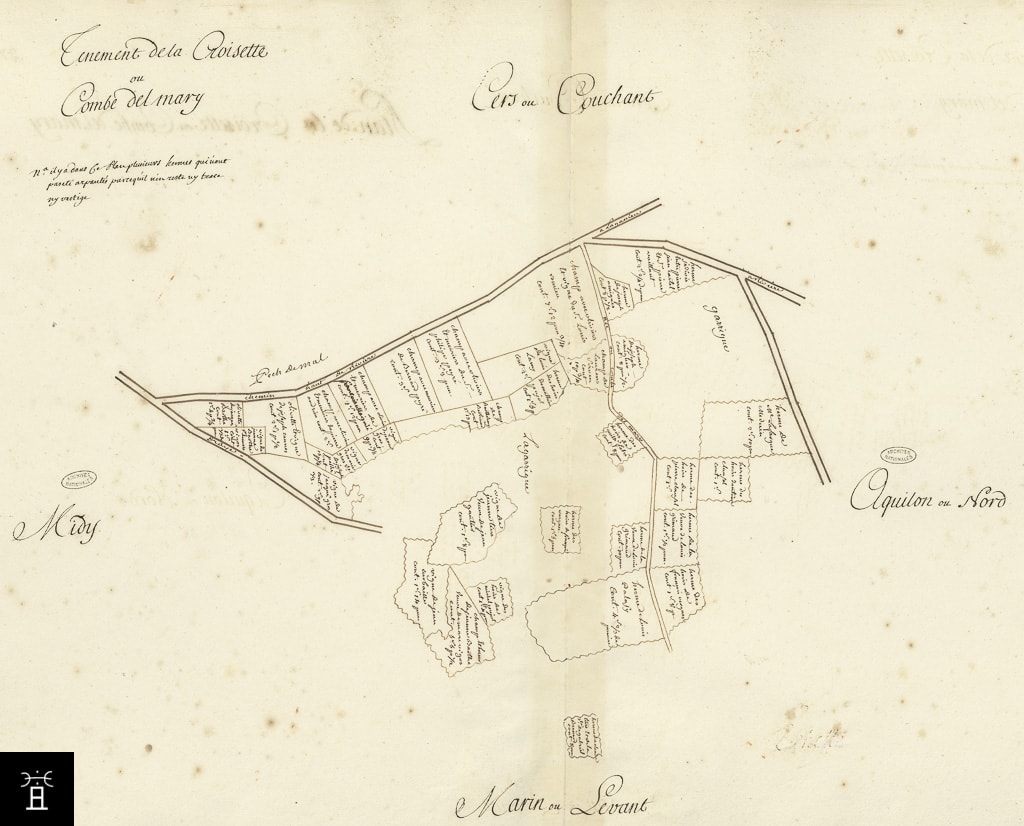

L’étude des cartes anciennes constitue une étape préliminaire essentielle à la localisation des vestiges. Parmi ces documents, les cartes de Lautié (vers 1749), la Carte de Cassini (levée pour cette région dans les années 1770-1780) et le cadastre napoléonien de Fleury (vers 1830) offrent des repères topographiques fondamentaux. Toutefois, leur échelle et leur degré de généralisation demeurent trop importants pour localiser des éléments individuels aussi petits qu'une croix de chemin. Bien que ces cartes soient précieuses pour comprendre le réseau principal de routes et la représentation des terres de l'époque, elles omettent généralement de tels détails.

Le terrier de Fleury du XVIIIᵉ siècle, en revanche, décrit avec plus de finesse le tracé des chemins principaux et secondaires, les limites de parcelles, les terres agricoles, ainsi que certains édifices religieux (église paroissiale et chapelle Notre-Dame de Liesse) et les bergeries, mais il fait lui aussi abstraction des croix de chemin.

La recherche toponymique sur ces documents s'avère également cruciale pour localiser des lieux-dits qui fonctionnent comme des marqueurs religieux ou les clarifient. C'est le cas de l'emplacement de cette croix de Pailhès qui est identifié sous le nom de "tènement de la Croisette" ou "combe del Mary".

Le diminutif croisette s'y rencontre sous diverses variantes (cruzéto, crousette).

Le toponyme combe del Mary fait le lien avec l'inscrition sur le revers de la croix.

Ce site était situé à l'intersection du chemin haut de Rivière et d'une draye. Vers 1749, on y trouvait surtout des plantations d'oliviers et de mûriers (mûrier noir).

Bien que sa position soit manquante sur les cartes anciennes, son implantation aux portes de Pérignan, à la croisée des chemins et au milieu des cultures, permet de formuler plusieurs hypothèses sur ses fonctions multiples:

| Type | Fonctions |

|---|---|

| Croix de carrefour | Sa fonction la plus évidente serait de marquer une intersection de chemins, agissant à la fois comme un repère géographique et un lieu de dévotion, plaçant les voyageurs et les travailleurs des champs sous la protection divine. |

| Croix de mission | L'hypothèse la plus forte, au vu de son iconographie, est celle d'une croix érigée à l'issue d'une mission paroissiale prêchée par des Jésuites ou d'autres ordres missionnaires. Ces croix servaient de mémorial durable, un "sermon de pierre" rappelant aux fidèles les enseignements reçus et les engagements pris durant la mission. |

| Croix de protection des cultures | Son implantation probable au milieu des vignes lui confère une dimension apotropaïque. Elle devient un instrument de la religiosité agraire, destinée à protéger les récoltes des fléaux naturels (gel, grêle, maladies). Elle matérialise ainsi la rencontre entre une théologie savante et les préoccupations quotidiennes d'une communauté rurale. |

| Marqueur de territoire | La croix pouvait également servir à délimiter un espace sacré ou social. Elle pouvait marquer la limite du territoire d'une paroisse, d'une seigneurie, ou, plus spécifiquement, jalonner le parcours des processions organisées par une confrérie locale, qui y aurait fait une station pour des prières. |

En définitive, la croix n'est pas un objet isolé mais un nœud dans un réseau de significations spatiales et sociales. Elle ne se contente pas de décorer le paysage, elle le sacralise. En transformant un lieu de passage ou de travail en un lieu de prière, elle inscrit le message chrétien dans la géographie du quotidien. Les champs, les chemins, les carrefours deviennent un "paysage sacré", constamment réactivé par les pratiques rituelles, qu'il s'agisse de processions collectives ou du simple signe de croix d'un paysan passant devant. Or, cette volonté de reconquérir spirituellement le territoire et de rendre la foi visible dans les gestes et les lieux du quotidien est précisément l'un des piliers du vaste mouvement de réforme catholique dont la croix de Pailhès est un produit direct.

Toponymie et étymologie

On ignore la date exacte de l’apparition locale du toponyme Pailhès, et il n’est pas certain qu’il s’agisse du nom d’origine de la croix. Ce toponyme, toutefois, est attesté dans d’autres terroirs dès le XVIIᵉ siècle et au XVIIIe siècle sur le territoire de Fleury. Son étymologie, typiquement occitane, éclaire le contexte probable de l'évolution de la croix.

La piste principale relie le nom au latin pallearium, devenu en occitan palhèr, qui désigne un « pailler », c’est-à-dire un grenier à paille, et évoque ainsi une terre fertile vouée à l’agriculture.

Une seconde hypothèse le fait dériver du latin palus (« pieu »), suggérant la présence ancienne d’une palissade.

Le lien que ce nom tisse entre la croix, le paysage rural et les réalités économiques locales laisse penser qu’il lui fut attribué à une époque où sa fonction sacrée s’ouvrait vers celle des Rogations.

Le reflet d'une époque: la contre-réforme en action dans le Narbonnais

La croix de Pailhès est un produit direct du vaste mouvement de réforme et de reconquête spirituelle catholique qui a suivi le Concile de Trente (1545-1563). Le diocèse de Narbonne au XVIIe siècle, bien que relativement épargné par l'expansion du calvinisme au siècle précédent, n'en est pas moins le théâtre d'un effort pastoral intense visant à réformer le clergé, à approfondir la catéchèse des fidèles et à promouvoir de nouvelles formes de piété plus affectives et encadrées.

Dans ce contexte, les nouveaux ordres religieux jouent un rôle de premier plan. L'influence du collège jésuite de Béziers, fondé en 1637, est ici déterminante. Il était à la fois un lieu d'enseignement et un centre de rayonnement missionnaire actif.

La Compagnie de Jésus s'était spécialisée dans les "missions de l'intérieur", des campagnes de prédication systématiques dans les paroisses rurales et urbaines pour raviver la foi, encourager la pratique sacramentelle (confession, eucharistie) et diffuser leurs dévotions phares, au premier rang desquelles le Saint Nom de Jésus. La croix de Pailhès, avec son iconographie si caractéristique, apparaît comme un écho matériel parfait, un "produit dérivé" de ce type d'intervention pastorale. La présence d'autres ordres dynamiques, comme les Dominicains (Jacobins) installés à la chapelle voisine de Notre-Dame de Liesse dès 1621, ou les Capucins, très actifs dans la prédication populaire, témoigne d'un environnement d'émulation religieuse propice à de telles réalisations.

Si le clergé impulse le mouvement, ce sont souvent les laïcs qui en assurent la pérennité. Le XVIIe siècle est l'âge d'or des confréries, ces associations de fidèles qui structuraient la vie sociale et religieuse des communautés. Organisées autour d'une dévotion particulière (Rosaire, Saint-Sacrement, etc.), d'un saint patron ou d'une œuvre de charité, elles disposaient de leurs propres statuts, de leurs finances et jouaient un rôle central dans l'organisation des fêtes et des processions. L'existence avérée d'une confrérie de Notre-Dame de Liesse (Ermite Louis Barbier dans les tableaux sacrés de la Vierge) à Fleury dès 1618 prouve le dynamisme de ce mode d'organisation laïque dans la paroisse. Il est donc hautement probable que la croix ait été commandée et financée par la confrérie des pénitents blancs de Pérignan, fondée à l'issue d'une mission jésuite pour en perpétuer les fruits spirituels.

La croix de Pailhès se révèle ainsi être un monument-frontière. Non pas une frontière entre catholicisme et protestantisme, mais une interface entre différentes strates de la culture catholique elle-même. Elle matérialise la rencontre réussie entre la théologie missionnaire et érudite des Jésuites et la capacité d'appropriation et d'organisation d'une communauté laïque rurale, agissant par le biais de la structure confraternelle. Le monument n'est donc pas seulement un objet de dévotion imposé d'en haut; il est aussi un acte d'affirmation identitaire d'une communauté qui adopte, finance et affiche fièrement les signes de la "nouvelle" piété tridentine, se montrant ainsi partie prenante de la grande réforme catholique.

Les Chroniques Pérignanaises rapportent que la croix de Pailhès fait l’objet d’une procession lors de la fête de Saint Marc, célébrée le 25 avril, jour des Grandes Litanies couplées aux Litanies mineures plus couramment appelées Rogations. Cette tradition catholique très ancienne (saint Mamert vers 470) visait à implorer la bénédiction divine sur les terres cultivées et les récoltes à venir. Par ces prières publiques, la communauté cherchait à être préservée des fléaux naturels (gel, grêle ou maladies) susceptibles d’anéantir le fruit du travail paysan.

Le 25 avril convergence de rites et de calendriers

| Tradition | Période d'Institution | Contexte & Fondateur | Objectif Principal |

|---|---|---|---|

| Robigalia | c. 700 av. J.-C. | Numa Pompilius | Protection des récoltes contre la rouille |

| Litanies Mineures (Rogations) | c. 470 ap. J.-C. | Saint Mamert | Supplication contre les calamités locales |

| Litanies Majeures | 590 ap. J.-C. (fixées au 25/04) | Saint Grégoire le Grand | Supplication contre la peste et les fléaux |

| Fête de Saint Marc | Postérieure au VIe siècle | Tradition Apostolique | Vénération d'un Évangéliste |

La croix fut érigée dans un but novateur pour l’époque: marquer le passage d’une mission jésuite. Bien qu’aucune source archivistique directe qu’il s’agisse des registres de confrérie, des rapports de mission ou d’une mention dans la correspondance des pères, ne vienne confirmer cette attribution, plusieurs éléments convergent pour en appuyer la vraisemblance. L’influence jésuite, perceptible à travers le symbolisme de la croix, la typologie de son implantation, semble difficile à contester. L’hypothèse repose ainsi sur un faisceau d’indices concordants qui, sans constituer une preuve formelle, offrent une cohérence historique suffisamment forte pour admettre une telle filiation spirituelle.

Cependant, pour les paysans, elle est aussi devenue un point de repère sacré dans leur paysage quotidien. Ils l'ont donc naturellement intégrée à leurs rituels les plus importants, comme les Rogations. La croix a ainsi acquis une double signification: souvenir d'un événement unique (la mission) et borne sacrée dans un cycle annuel et vital (la protection des cultures). C'est cette double identité qui a assuré sa pérennité.

La croix de Pailhès à l'épreuve des grands modèles historiographiques

Comment orchestrer une confrontation critique entre la micro-histoire de la Croix de Pailhès et ces macro-récits historiographiques? Il ne s'agira pas de simplement juxtaposer des faits locaux et des théories générales, mais d'utiliser l'étude de cas détaillée du monument pour tester, nuancer, valider ou complexifier les modèles proposés par Delumeau, Châtellier et Sauzet. Cette démarche, allant du particulier au général et retour, vise à démontrer comment un "sermon de pierre", si modeste soit-il, peut entrer en dialogue avec les grandes questions de l'histoire et enrichir notre compréhension des dynamiques complexes de la Contre-Réforme en milieu rural.

Le Cadre Historiographique

Pour évaluer la portée et la validité de cette approche locale, il est indispensable de la confronter aux grands modèles interprétatifs de la Contre-Réforme, développés par des historiens majeurs dont les travaux ont façonné notre compréhension de cette période. Trois figures s'imposent comme des interlocuteurs intellectuels incontournables:

Jean Delumeau

Théoricien d'une "seconde christianisation" de l'Europe, il a soutenu que la période post-tridentine a vu une tentative systématique d'inculquer un catholicisme plus doctrinal et intériorisé à des masses dont la foi médiévale était, selon lui, souvent superficielle et teintée de pratiques magiques. Ce processus s'est appuyé sur des outils pédagogiques, mais aussi sur une "pastorale de la peur", insistant sur le péché, le jugement et l'enfer pour assurer la discipline des fidèles.

L'étude de cas de Pérignan nuance et complexifie le modèle de Jean Delumeau. Si la croix est bien un outil de "christianisation" tridentine, son appropriation par la communauté pour les rituels des Rogations démontre que ce processus n'était pas une simple imposition verticale, mais une négociation. Il n'a pas abouti à l'éradication de la religion populaire, mais à la création de formes de piété hybrides et syncrétiques, où le nouveau et l'ancien coexistaient.

Louis Châtellier

Son œuvre, notamment L'Europe des dévots, a mis en lumière le rôle crucial des laïcs dans la Réforme catholique. Il a démontré comment des associations pieuses, telles que les confréries et les congrégations mariales, souvent fondées ou dirigées par les Jésuites, ont constitué le moteur de la transformation religieuse et sociale. Pour Châtellier, la Contre-Réforme n'est pas seulement une affaire cléricale, mais le fruit d'une collaboration active entre les nouveaux ordres religieux et une élite laïque engagée.

L’étude de cas de Pérignan confirme de manière exemplaire la thèse de Louis Châtellier quant au rôle déterminant du partenariat entre les nouveaux ordres religieux et les confréries de « dévots » laïcs. Elle met en évidence que cette synergie institutionnelle et spirituelle constitua le vecteur privilégié de l’enracinement local de la Réforme catholique.

Robert Sauzet

Spécialiste de l'histoire religieuse du Bas-Languedoc, ses recherches sur le diocèse de Nîmes ont souligné l'importance capitale du contexte confessionnel. Dans une région marquée par une forte présence protestante, la Réforme catholique a pris les traits d'une "Contre-Réforme" militante, où chaque action pastorale était également un acte de lutte et de reconquête face à "l'hérésie".

En la confrontant au travail de Robert Sauzet, on perçoit la diversité régionale de la Contre-Réforme. Le contraste entre la consolidation interne du Narbonnais catholique et la confrontation confessionnelle du diocèse de Nîmes rappelle que la Réforme catholique n’était pas un programme monolithique, mais un ensemble de stratégies adaptées aux réalités locales.

Conclusion

Ce que la pierre raconte

Au terme de cette analyse, la croix de Pailhès se révèle être bien plus qu'un simple objet de culte . Loin d'être un marqueur de foi anonyme, elle constitue un document historique complexe, riche d'informations sur la société, la culture et la spiritualité du XVIIe siècle en Narbonnais. L'approche méthodologique, combinant l'étude matérielle, l'analyse iconographique et la mise en contexte, a permis de mettre en évidence la densité de ses significations.

Cette croix se présente comme un véritable carrefour de significations, un point de convergence où se croisent de multiples dynamiques:

- Une convergence théologique: Elle unit la dévotion médiévale au Saint Nom de Jésus (IHS), revitalisée par les Franciscains, à la spiritualité moderne et affective, dont les Jésuites furent les principaux promoteurs.

- Une convergence pastorale: Elle est le point de rencontre entre la stratégie missionnaire d'un ordre savant et international, la Compagnie de Jésus, et les besoins spirituels concrets d'une communauté rurale désireuse d'exprimer sa foi de manière visible et tangible.

- Une convergence sociale: Elle témoigne de la collaboration efficace entre le clergé réformateur, qui propose de nouveaux modèles de dévotion, et les laïcs organisés en confréries, qui fournissent le cadre social et financier pour les matérialiser dans l'espace public.

- Une convergence fonctionnelle: Elle fusionne le symbolisme universel de la Rédemption avec des fonctions locales et pragmatiques: balisage des chemins, protection spirituelle du travail agricole et affirmation de l'identité catholique du territoire.

La croix de Pailhès, loin d'être un cas isolé, est un exemple paradigmatique de la manière dont la Contre-Réforme a profondément remodelé le paysage matériel et spirituel de la France rurale. Par des milliers de monuments de ce type, modestes mais théologiquement denses, l'Église tridentine a réussi à enraciner durablement sa vision du monde, non seulement dans les livres et les sermons, mais aussi dans la pierre des chemins et dans les cœurs des fidèles. Elle nous rappelle que l'histoire de la foi est aussi une histoire matérielle, inscrite dans les paysages que nous traversons encore aujourd'hui.