Les ossuaires du massif de la Clape,

Sur les traces de Ph. Héléna et J. Guilaine

C'est une plongée dans le passé de la Clape, il y a plus de 3000 ans, lorsque des communautés habitaient les lieux sauvages du Narbonnais et pratiquaient des rites funéraires encore incompris.

C'est une promenade à la rencontre de ces territoires du massif de la Clape de nos jours, à la fois si proches et si secrets, où l'on passe à côté sans les voir.

C'est un retour sur les traces de Ph. Héléna qui dans les années 1915-1920 effectua les fouilles de ces grottes.

C'est aussi dans ces mêmes pas que Jean Guilaine, dans les années 70, repris ces explorations et les compléta.

Dans le massif de la Clape dont l'occupation est attestée depuis le pléistocène supérieur, les grottes naturelles ont servi d'habitat ou de sépultures selon les périodes.

- Les grottes-habitats:

L'exemple le plus significatif est la grotte de la Crouzade dont l'occupation a été mis en évidence au Mousterien (-100 0000 à -43 000 ans) puis à l'Aurignacien (de -43 000 à -29 000 ans), avec le frontal de la Crouzade. - Les grottes sépulcrales:

L'utilisation des grottes naturelles à des fins de sépulture est datée du Néolithique final, Chalcolithique et Bronze moyen (de 3500 à 1300 av. JC).

Les sépultures existent bien avant le Néolithique et la difficulté de l'identification réside dans la détermination intentionelle du dépôt. Il n'y a pas de traces avérés pour l’Aurignacien. C'est avec le Gravettien, qu'est mis en évidence en Europe les premières sépultures en fosse ou abri telles que celle multiple de Cro-Magnon (Homo sapiens) aux Eyzies-de-Tayac-Sireuil.

Un aspect méconnu du Massif de la Clape: Les gisements de grottes sépulcrales

La majorité des lieux de sépultures du Néolithique final et de l'âge de Bronze est situé sur la facade occidentale de la Clape. Le nombre élévé de ces sépultures met en évidence l'importance de la Clape à ces époques.

Le site de la Vigne Perdue, une dépression du Pléistocène supérieur

Le cadre géologique

© IGN Fortement faillé et parcouru par des gorges étroites, le territoire de la Vigne Perdue se caractérise par des affleurements du Barrémien et du Gargasien. |

|

Le réseau hydrographique, 1962 © IGN |

Au confluent des recs, les gorges |

La faille Nord-Est

Le cirque se présente comme un enceinte d'environ 250m de long, une dépression du

Plėistocène supérieur protégé des vents, surmonté à l'est par des falaises de 80m, au confluent de trois recs à sa tête, et à l'ouest par la roche percée, véritable barrière visuelle en surplomb des zones d'étangs, qui selon l'orientation du vent émet des sifflements.

A l'entrée du cirque, la roche percée de la Vigne Perdue

Sur les pentes au milieu des éboulis, des blocs érodés et percés, tels de cheminées, subsistent comme autant de preuves de l'érosion karstique et comme autant de potentielles tombes-cimetières.

Les cheminées karstiques sur les pentes d'éboulis

Paysages du cirque de la Vigne Perdue

Les pratiques funéraires dans la Clape au Néolithique

C'est dans le cadre exceptionel du grandiose cirque de la Vigne Perdue que semble s'être fixée au Néolithique ancien une communauté.

Le site de la Vigne Perdue fut fouillė par Ph. Héléna dans les années 1915-1920. En 1976-1977, Jean Guilaine repris les fouilles.

De cette occupation, il ne reste pas de trace de l'habitat et rien n'indique qu'il fût exactement à cet endroit, mais trois grottes sépulcrales situées sur un même lieu, témoignent de cette présence passée:

- Grotte des Tortues

- Grotte basse de la Vigne Perdue, ou grotte du Ruisseau

- Grotte haute de la Vigne Perdue, ou grotte de la Falaise

A ce groupe s'ajoute la fosse de la grotte de la Terrasse plus récente (Bronze moyen) et située nettement à l'écart de ce premier ensemble.

A l'inverse des pratiques funéraires dolmeniques présentes dans l'arrière-pays audois où le mégalithisme est dominant (ex. nécropole mégalithique de Laroque de Fa), on trouve dans la Clape presque exclusivement l'utilisation des grottes naturelles pour cette pratique.

Mise en perspective historique des grottes sépulcrales de la Vigne Perdue

|

Perception du paysage de la Vigne Perdue au chalcolithique Dans cette période, nous nous trouvons au maximum du niveau de la mer. La Clape est une île. Le cirque de la Vigne Perdue se situe à une altitude d'environ 20m surplombant la mer, protégé de toute part par des barres rocheuses et au carrefour d'un important réseau hydrographique. Du choix du lieu pour ces cryptes naturelles, on retiendra leurs positionnements tels des gardiens à l'entrée du territoire côté couchant. |

|

- Période Énéolithique

- du latin aeneus, cuivre

-

période du Néolithique

Synonyme de Chalcolithique, du grec khalkos (cuivre) et lithos (pierre): âge du cuivre

L'utilisation de ces grottes à des fins de sépultures commence au Néolithique final (IVe millénaire av. JC) et se poursuit jusqu'au Bronze ancien. Dans le massif de la Clape, ce type de sépulture est prépondérant et correspond à des choix culturels voire religieux. Elle met en évidence la pratique funéraire des tombes-cimetières (sépultures plurielles collectives) par le regroupement des défunts issus d'une même communauté en un même endroit. C'est une cinquantaine d'individus qui a été identifiée dans ces différentes grottes correspondant principalement à des dépôts secondaires sans qu'il soit possible de déterminer une chronologie de ces dépôts.

Les liens entre pratiques funéraires et religion sont ėtablis au néolithique.

En termes d'évolution de l'habitat, les oppida du bassin audois côtier, Pech Maho, Montlaures et Ensérune n'apparaissent qu'au VIe s. av. JC (âge de Fer).

Les grottes sépulcrales

A la lumière des descriptions de Ph. Héléna

Ph. Héléna effectua les fouilles de ces grottes pendant les années 1915-1920. Le plus étonnant est qu'elles fussent trouvées, tant l'accés et l'exiguïté rendaient difficile l'exploration.

- Grotte des Tortues

- Grotte basse de la Vigne Perdue | Grotte du Ruisseau

- Grotte haute de la Vigne Perdue | Grotte de la falaise

- Grotte de la Terrasse

A l'entrée du cirque, sur la rive droite du torrent, à 50 m de ce dernier.

Le site de la grotte des Tortues

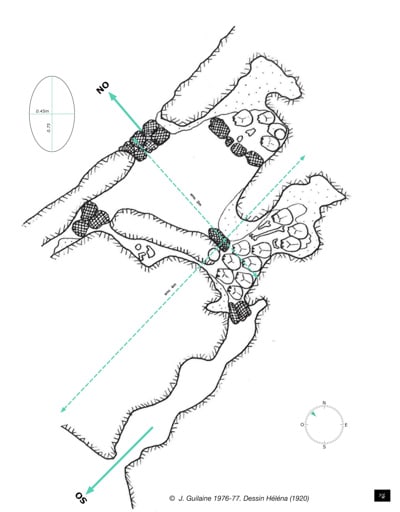

Plan de la grotte des Tortues

- Classification: Sépulture plurielle collective

- Époque: Chalcolithique → Bronze Ancien

- Alt. 27m

- Pratique funéraire: Inhumation

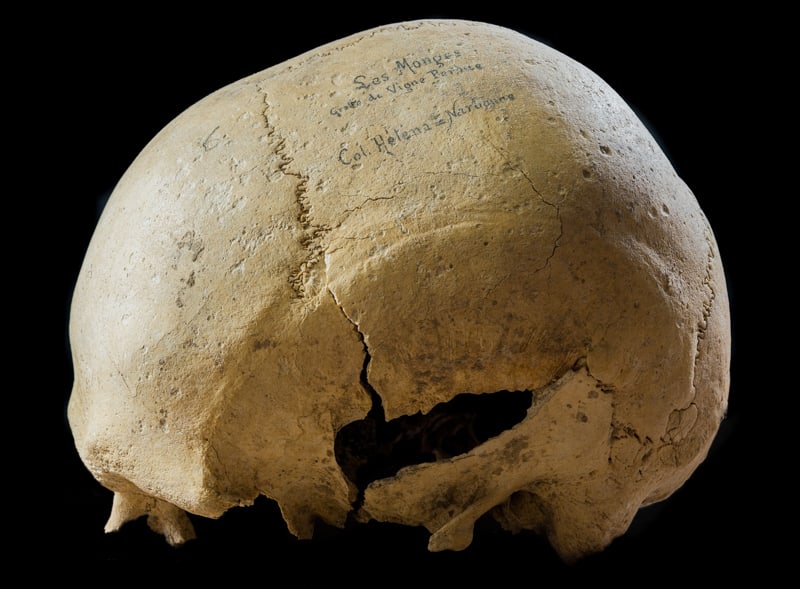

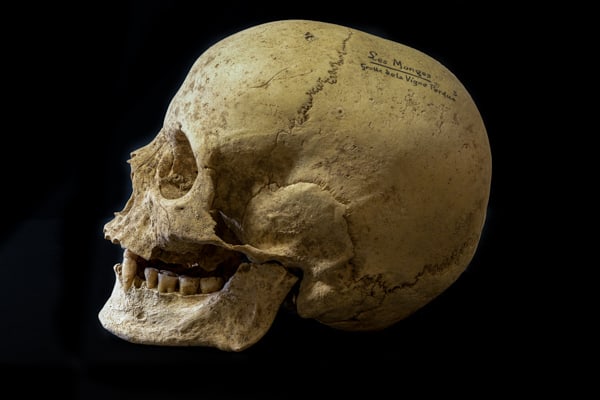

- Dépot de crânes (22 individus)

Elle donnait accès à une petite crypte plus exiguë encore, complètement remplie par les débris de 15 corps dont les crânes, orientés vers le soleil couchant, étaient alignés sur deux rangs le long de la paroi du fond et parfois superposés.

La disposition des crânes montre bien que l'agencement a été effectué après décomposition des cadavres.

Ph. Héléna, fouilles des grottes sépulcrales, 1920 - Objets trouvés: Outillages lithiques, matériel céramique, éléments de parure et restes de faune

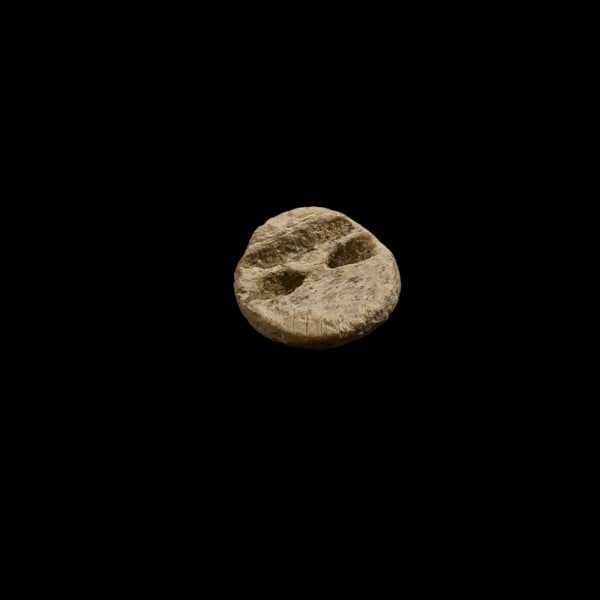

- Le faux culte de la tortue

- Des restes et des carapaces de tortues, des boutons perforés en V dans lesquels il crût reconnaitre la forme d'une tortue, Ph. Héléna en déduisit un culte de cet animal et lui donna son nom à la grotte.

Comme il fut démontrer plus tard, il n'y eut pas de culte de la tortue dans la Clape à la fin de l'âge de pierre. - Ph. Héléna, le totémisme de la tortue, 1925

Le site de la grotte des Tortues

Plan de la grotte des Tortues

Elle s'ouvre à fleur de terre, sur la rive droite et tout au bord du ruisseau qui traverse le cirque de la Vigne Perdue, à une cinquantaine de mètre de la grotte des Tortues. L'accés est situé au pied d'une paroi calcaire.

Plan de la grotte basse de la Vigne Perdue

- Classification: Sépulture plurielle collective

- Époque: Chalcolithique → Bronze Ancien (-1900 à -1300)

- Pratique funéraire: Inhumation

- Dépot de squelettes (24 individus, 20 adultes et 4 enfants)

Elle renfermait sous un dallage de moellons surmontés d'un manteau de cailloutis puissant de 40 à 50 centimètres, les ossements épars de 24 individus des deux sexes et de tous les âges dont les crânes, protégés par des blocs plus volumineux et fréquemment bien conservés regardaient dans la direction du soleil couchant.

Ph. Héléna, fouilles des grottes sépulcrales, 1920 - Objets trouvés: Outillages lithique et métallique, matériel céramique et éléments de parure.

Creusée dans l'escarpement (talus méridional du rec) qui domine le cirque, juste en face de la grotte du Ruisseau.

Plan de la grotte haute de la Vigne Perdue

- Classification: Sépulture plurielle collective

- Époque: Chalcolithique → Bronze Ancien moyen

- Pratique funéraire: Inhumation

- Restes d'une trentaine d'individus

Cette petite excavation renfermait les débris très mal conservés de 25 à 30 individus associés à un riche mobilier funéraire.

Ph. Héléna, fouilles des grottes sépulcrales, 1915 - Objets trouvés: Outillages lithiques, matériel céramique, éléments de parure et restes de faune

Elle s'ouvre à mi-hauteur et à gauche du talus montant vers le col.

- Classification: Fosse

Tout auprès et en dehors de la grotte, un trou à peu près circulaire, de 1m. 50 environ de diamètre et d'un profondeur relativement faible, avait été creusé dans le sol naturel Ph. Héléna, fouilles des grottes sépulcrales, 1920

- Époque: Bronze moyen

- Pratique funéraire: Crémation

- Restes d'un individu

- Objets trouvés: Matériel céramique et restes de faune

Les rites funéraires

L'aménagement des grottes

Dallages: plancher de blocs de pierre (grotte des Tortues)

Structures de condamnation

Les zones d'agencement des crânes sont obturées par des blocs de pierre (grotte des Tortues) ainsi que les accés, par des dalles (grotte du Ruisseau).

L'agencement des dépôts

Les crânes sont regroupés dans des diverticules, agencés, disposés sur plusieurs rangées et tournés vers le soleil couchant. Ils sont rangés avec les os longs (grottes des Tortues). Les mandibules sont aussi souvent absentes.

Des parures clairement associées aux défunts

Dans ces grottes, le nombre important des parures (pendeloques, perles, coquillages percés, ..) sont autant d'offrandes qui accompagnent les défunts.

En particulier, les boutons perforés en V n'ont été trouvés que dans les sépultures. Les types de bouton dit en tortue et rond sont datés de la première phase du Campaniforme (- 2500 à -2100 ans). Celui dit hémisphérique a existé pendant tout le Campaniforme (- 2500 à -1900 ans).

La collection Héléna au Palais-musée des Archevêques de Narbonne

Objets et dépôts des grottes de la Vigne Perdue

© maclape & © Palais-musée des Archevêques de Narbonne

Écuelle carénée à anse unique (Bronze ancien) © maclape & © Palais-musée des Archevêques de Narbonne

Glossaire

- LE VOCABULAIRE DES HABITATS ET DES SÉPULTURES

- L'architecture funéraire

- Les grottes naturelles

- Grotte sépulcrale: Cavité naturelle contenant des dépôts funéraires.

- les monuments mégalithiques

- Hypogée: Construction souterraine et plus spécifiquement une tombe creusée dans le sol (sous-sol, flanc de colline).

- Tholos: Utilisé par les préhistoriens pour désigner des constructions circulaires funéraires du néolithique. Dans la Grèce antique, terme d'architecture utilisé pour désigner une construction monumentale de forme circulaire.

- Tumulus: Emminence artificielle en terre et pierre recouvrant une sépulture.

- Dolmen: Construction mégalithique constituée d'une ou plusieurs grosses dalles de couverture posées sur des pierres verticales qui lui servent de pieds et ayant abrité des sépultures collectives.

- L'architecture de l'habitat

- Abri-sous-roche: Cavité peu profonde s'enfonçant dans une paroi rocheuse, souvent à la base de celle-ci car cette partie froide et humide est plus sensible à la cryoclastie. De tels abris sont particulièrement fréquents dans les massifs calcaires, en contexte karstique, où ils sont creusés au cours des millénaires par la gélifraction (érosion par le gel et le dégel) et/ou l'érosion chimique (dissolution).

Pour en savoir plus

1. Jean Guilaine - Le Néolithique, le Chalcolithique et l'âge de Bronze. Les cahiers Ligures de préhistoires et d'archéologie, n°25-26, 1976-1977(livre)

2. Jean Guilaine (1963) - Boutons perforés en V du Chalcolithique pyrénéen in Bulletin de la Société Préhistorique Française, pp. 818-827

3. Jean Guilaine (1972) - L'âge de Bronze en Languedoc occidental, Roussillon et Ariège. Mémoires de la Société Préhistorique Française, tome 9, 1972.

P. & T. Héléna

1. Ph. Héléna et G. Sicard (1922) - L'excursion du 25 Mai 1922 aux grottes de la Clape, Bulletin de la Société d'études scientifiques de l'Aude, Tome XXVIII

2. Riquet R. (1962) - Les crânes préhistoriques de la collection Héléna (Narbonne), Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, XI° Série. Tome 3 fascicule 4, pp. 480-522

3. Ph. Héléna (1925) - Le totémisme de la tortue dans les ossuaires énéolithiques de la Clape, Revue Antropologique, p. 165-175.

4. T. Héléna (1922-1923) - Amulettes Énéolithique, Le culte de la tortue, in Bulletin de la Commission Archéologique de Narbonne, tome XV

5. Ph. Héléna (1924) - Matériaux pour servir à l'étude de la Préhistoire du pays narbonnais - Les grottes sépulcrales à Narbonne. Bulletin de la Commission Archéologique de Narbonne, t. XVI, 1ère partie, p. 1-65, planches 1-7.

6. Ph. Héléna (1925) - Matériaux pour servir à l'étude de la Préhistoire du pays narbonnais - Les grottes sépulcrales à Narbonne (suite et fin). Bulletin de la Commission Archéologique de Narbonne, t. XVI, 2e partie, p. 193-240, planches 8-12.

7. Ph. Héléna (1925) - Les religions énéolithiques du Bas Languedoc d'après les sépultures de la région narbonnaise. Bulletin de la Société d'Études Scientifiques de l'Aude, tome XXIX, p. 100-117.

8. Ph. Héléna (1925) - Les grottes sépulcrales à Narbonne. Exploration des cryptes funéraires, les ossuaires et leurs mobiliers, Editions Privat, Toulouse

9. Ph. Héléna (1937) - Les Origines de Narbonne. Editions. Privat, Toulouse -Didier, Paris

Autres sources & lectures

1. Bordreuil, Marc et Bordreuil, Marie-Christine Recherches sur quelques rites funéraires en Languedoc au Néolithique final In: Roches ornées, roches dressées: Aux sources des arts et des mythes. Les hommes et leur terre en Pyrénées de l'Est. Actes du colloque en hommage à Jean Abélanet. Perpignan: Presses universitaires de Perpignan, 2005

2. PNRNM De quelques grottes de La Clape / Le loup et la tortue. Les archives du sensible.